※当サイトは、アフィリエイト広告を利用しています

受験生Aさん

受験生Aさん職場で人事部に異動になり、キャリア形成のために社労士資格を所得したいのですが、難関資格なので独学で合格を目指すのに不安があります。

初学者にオススメの通信講座を教えてください。

受験生Bさん

受験生Bさん「2級ファイナンシャルプランニング技能士」試験に合格したのですが、ライフプランニング科目が得意でしたので、学習科目の重なる社労士資格に挑戦しようと思います。

学習経験のない私に、オススメの通信講座を教えてください。

受験生Cさん

受験生Cさん昨年の社労士試験を受験したのですが、学習期間が半年程度でしたので、択一式試験の得点は合格基準点にほど遠いものでした。

次の社労士試験に向けて、基礎からしっかり学びたいのですが、仕事の合間で学べるオススメの通信講座を教えてください。

社労士M

社労士Mなお、本記事を読み進めるのにはやや時間を要しますので、ひとまず、本記事でご紹介したスクールの本試験合格率(合格者数)を知りたいという方は、こちらをクリックしてください。

✔今回の記事でわかること

- 当ブログがオススメの初学者向け社労士講座各スクールの受講料

- 上記社労士講座各スクールの割引制度

- 上記社労士講座各スクールの講義時間とテキストの特徴

- 上記社労士講座各スクールのアウトプット講義の特徴

- 上記社労士講座各スクールのフォロー体制

- 上記社労士講座各スクールのデジタルコンテンツ(学習ツール)

- 上記社労士講座各スクールの合格者特典

- 上記社労士講座各スクールの受講生合格率(合格者数)

下の目次を開きますと、「今回の記事でわかること」に関連した記事に飛ぶことができます。

初学者向け社労士講座おすすめ3選

2015年(平成27年)以降、社会保険労務士試験が難化したことで、初学者(初心者)の合格が厳しくなっています。

社会保険労務士講座を提供しているスクールの合格率を「教育訓練給付制度検索システム」で見ますと、初学者受講生の割合が約78%というスクールは、合格率8.4%(令和3年度実績)と低いのに対し、経験者コースを用意しているスクールの合格率は57.4%(同年度実績)と、受験した受講生の半数以上が合格しています。

初学者の場合、どうしても覚えることが多くなるので、合格率が低くなるのは仕方ないですが、要点を押さえて効率良く学習をつづければ、一発合格も決して不可能ではありません。

そこで今回の記事では、効率よく学習できる3つの通信講座を、初学者の方々にご紹介します。

講座をご紹介する際には、3つの講座をできる限り比較し、X(旧ツイッター)での評判も交えながら、初学者が容易に選べるようお伝えします。

本記事を読み進めるには、多少の時間を要しますが、どうか最後までお付き合いよろしくお願いします。

今回の記事を書いた私の紹介

私が今回の記事を書きました。

名前:社労士M

経歴:2011年(平成23年)の社会保険労務士試験に合格しました。

その後、2013年(平成25年)には紛争解決手続代理業務試験に合格し、翌2014年(平成26年)4月15日付で「特定社会保険労務士」を社会保険労務士名簿に付記しています(特定社会保険労務士とは、個別労働紛争における代理人として業務が認められた社労士のことです)。

また、所属する都道府県社会保険労務士会では、労働判例や労使紛争に関する研究会に所属しており、研究テーマに関連する出版物も執筆しました。

上記以外にも、社労士向けセミナーの講師なども務めてきましたので、当ブログを読まれている方々へ有益な情報が提供できると自負しています。

合格のためにスクールの社労士講座を勧める理由【難易度からの理由】

初学者へオススメの社会保険労務士講座をお伝えする前に、社労士試験の水準が難化したことについてお話させてください。

先ほどお伝えしましたが、社労士試験は2015年(平成27年)から著しく難化しました。

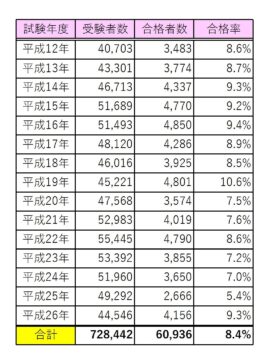

下の表は、現行の試験制度がスタートした2000年(平成12年)から2014年(平成26年)までの合格率です。

ご覧のとおり、表の期間における平均合格率は8.4%となっています。

ところが、試験水準が難化した2015年以降の平均合格率(下の表)は5.8%まで低下しており、直近の令和5年試験の合格率は6.4%となっています。

ちなみに令和3年試験は、近年としては珍しく7.9%と高い合格率となりましたが、そのことで難易度が低下した訳ではありません。

難易度が低下していない理由については、下にリンクした参考記事で解説しています。

また2015年試験以降、社労士試験が難化した理由についても、下にリンクした参考記事で詳しく解説しています。

さて、資格スクールの合格率ですが、難化した2015年以降も概ね10%~20%台で推移しており、資格スクールのカリキュラムにより知識やテクニックを学ぶことが合格への近道といえるでしょう。

今回ご紹介する3つの社労士講座は、受講生の合格率(合格者数)が高い(多い)スクールが提供しているで、初学者でも効率よく学習をつづければ、合格レベルに到達することはできます。

ただし、社労士講座を受講するとしても、ご自身の得意とする学習スタイルや生活・就労状況、さらには性格などに即したカリキュラムでないと、合格レベルに到達することは難しいでしょう。

一人で黙々と学習を進めることが合っている方もいれば、疑問点などを講師に質問・相談したい方もいるはずです。

今回の記事を読み進めるにあたって、各スクールで提供されるカリキュラムやフォロー体制などが、ご自身に合うものなのか否かを、常に意識しながら読み進めてください。

【こんなところを意識してください】

- 学習スケジュールが仕事や家事の合間でこなせるのか否か

- 合格点を目指す講座なのか、または試験範囲を網羅的に学習する講座なのか

- テキスト・問題集の内容および分量が自身の得意とする学習スタイルに合うかの否か

- 通信環境に左右されず学習できるのか否か

- 提供される講義の動画・音声、学習ツール等がマルチデバイスに対応しているか否か

- 費用(受講料)が無理のない範囲か否か

- 割引制度が利用できるか否か

- 受講生の合格率が高いのか否か

初学者にオススメの社労士講座とその特徴

本記事で、初学者の方々にオススメする社会保険労務士講座は次の3つです。

| スクール | オススメのコース |

| 入門総合カリキュラム/フル(2024合格目標) ちなみに直前期対策を独学でおこなう方、または別のスクールでの受講を検討されている方には、87,780円(税込)で受講できる「基礎講義&総合講義(2024年合格目標)」をオススメします |

| 月額制(サブスクリプション) |

| フルコース |

価格(受講料)

下の表は、初学者にオススメのコースの受講料(税込)です。

| コース名 | 価格(税込) | 教育訓練給付金制度利用の可否 |

| 入門総合カリキュラム/フル(2024年合格目標) | 173,800円 | 利用できません |

| 月額制 | 44,000円 | 利用できません |

| フルコース | 74,800円 | 利用できます |

表を見ますと、山川靖樹の社労士予備校の「月額制」が最も安く、アガルートの「入門総合カリキュラム/フル」だけが10万円を超えているのがわかります。

ちなみに、今回ご紹介するスクールでは、スタディングの「フルコース」のみ教育訓練給付金制度が利用できます。

表中の価格差は、講座を運営していく際の「運営コスト」も加えて受講料を設定していることから生じています。

本記事では、各講座をご紹介していく中で、価格の違いによるサービスの有無なども詳しくお伝えしますので、最後までお読みくださいますと幸いです。

割引制度~種類の多さはアガルートがダントツ~

下の表は、各スクールが用意している割引制度の一覧です。

| スクール | 割引制度 |

|

|

|

|

|

|

アガルートアカデミー

アガルートアカデミーでは、様々な割引を用意しています。

また不定期ではありますが、期間限定のセールを実施することがあります。申込みの前にはセール実施の有無をご確認ください。

山川靖樹の社労士予備校

お申込後、10ヶ月間未満の受講解約は可能ですが、その場合、「割引対象外での購入扱い」としての返金計算となります。

講義DVD+紙ベーステキストを配送する「完全合格フルセット+模試」を購入された方が、講座解約する際の取り扱いと同じになります。

よって、10ヶ月未満で解約した場合は、月額4,400円で受講することができません。

社労士M

社労士Mヤマ予備でサブスクリプションを利用するためには、最低でも10ヶ月間以上は受講しなければなりませんね。

また月額制で申し込み、その後10ヶ月に満たない間に本試験が終了しても、申し込みから10ヶ月が経過するまでは、月額4,400円は支払わなければなりません。

ただし本試験に合格した場合は、「合格返金制度」によって9月から合格発表月(令和4年は10月)までの支払い分は返金されます。

詳しくは下記の「山川靖樹の社労士予備校ホームページ『よくある質問』」引用文をご覧ください。

Q 試験まで10ヶ月ない場合は?

月額制は、最低10ヶ月の継続が可能な方に限定した「割引制度」です。試験まで10ヵ月を切っている場合は、試験後も10ヵ月間の支払いは継続されます。ただし10月の試験発表で合格されていた場合は、「合格返金制度」が適用されますので、試験月の翌月(9月)~合格発表月(10月)までの2ヵ月の支払い額は全て返金させていただきます。

スタディング

スタディングは、割引キャンペーンが開催されている時期のよって、割引率や割引額が異なるので、お申し込み時点でスタディングのキャンペーン一覧をご確認ください。

社労士M

社労士Mちなみにスタディングの登録は無料でできます。

しかも登録後には「講座お試し受講と短期合格セミナー」をすぐに受講できます。

ところでスタディングは、2024年(令和6年)合格目標より「合格コースフル」に限り教育訓練給付金が利用できるようになりました。

「合格コースフル」は一般教育訓練に分類されるため、一定の条件を満たせば、受講料の20%(14,960円)がハローワークより支給されます。

詳細はスタディングの解説ページをご覧ください。

割引制度のまとめ

アガルートは教育訓練給付金制度が利用できない分、割引制度がとても充実しており、特に受験経験者割引は、社労士試験に一度は受験された方ならば10%の割引が受けられます。

過去に、社労士試験を受験した経験がる方にとっては、魅力的な割引といえるでしょう。

スタディングは、元々受講料が格安なので、それだけでも受験生の金銭的負担は軽減できますが、その上、申込時期によっては何らかの割引クーポンが配布されるので、受講を検討されている方は必ずキャンペーンを確認しておきましょう。

社労士M

社労士Mスタディング社労士講座は、申し込む時期に割引キャンペーンがおこなわれていれば、定価より安く受講できます。

申込する前には必ずキャンペーンを確認しておきましょう。

講義の時間とテキスト~200時間超はアガルートとヤマ予備~

下の表は、初学者向けの3つの講座で配信される講義時間と、その内訳になります。

| スクール名 | 講座名 | 講義時間 |

| 入門総合カリキュラム/フル 2024年合格目標 | 約206時間

|

| 月額制 | 約225時間

|

| フルコース | 約167時間

|

アガルートアカデミー

アガルートアカデミー「入門総合カリキュラム/フル」の講義時間は約206時間となっており、他のスクールと比較すると、ヤマ予備(月額制)の225時間に次いで長くなっています。

その理由としては、総合講義で使用されるテキストの本試験カバー率は、総合して90%を超えるほど情報が網羅されているので、それに比例して講義時間(総合講義)が長いのです。

下のツイートをご覧ください。「#アガルート」とツイートされている方の得点が、選択式37点・択一式61点(令和4年本試験)と極めて高いのが分かります。アガルート社労士試験講座は、9ヵ月という短い学習期間でも、十分に高得点も狙うことができます。

第54回社会保険労務士試験

選択37(55545544)

択一61(99989⑩7)

今宵は宴。心ゆくまで酒を飲むんだ。

11月から9ヶ月間、ありがとうございました!#社労士試験 #アガルート— soybean (@soybean_ryoid) August 28, 2022

待ちわびていた合格証書、ついに届いた!

やっぱりこの紙が一番、やり切った実感を味わわせてくれるんだよな。成績も自己採点通り!

(もたらされた安心感は、通知書によるほうが大きいかも…笑)#社労士試験 pic.twitter.com/Kz1H4rBBVp— soybean (@soybean_ryoid) October 15, 2022

総合講義用のテキストは、社労士試験講座の講師陣と司法試験も担当する教材作成スタッフが、社労士試験の出題傾向を精緻に分析して作成しています。

そのため出題カバー率が総合して90%超という高い率を誇っているのです。

社労士M

社労士Mアガルート社労士講座で使用されるテキストの出題カバー率は、令和5年度試験で「選択式91.9%、択一式88.3%」でした。

社労士試験は70%以上得点すれば合格できるので、理論上、合格に必要な知識は、このテキストでインプットできますね。

とはいっても、テキストの内容すべてをインプットすることなど、ほぼ不可能です。そこで受講生は、総合講義用として提供される「肢別過去問集」で、効率よく知識の定着を図ることになります。

下のツイートは、インプット講義が24時間で完結する資格の大原「社労士24」と、アガルートの総合講義で使用されるテキストを比較したものです。

ツイートの画像を見ますと、出題カバー率90%超のテキストがいかに分厚いかがわかります。

我が家にも今日社労士24の国年が届きました。

※厚さの対比としてアガルートの国年テキストを並べてます。#社労士24 #アガルートアカデミー pic.twitter.com/W8p1k0fFNT— Mori Kazuhisa (@mori_kazuhisa) February 21, 2021

下のYouTube動画は、出題カバー率90%超のテキストを基にした総合講義のサンプルです。アガルート社労士試験講座の受講を検討されている方は、ぜひご覧ください(上記のテキストサンプルが、下のYouTube動画の内容に対応しています)。

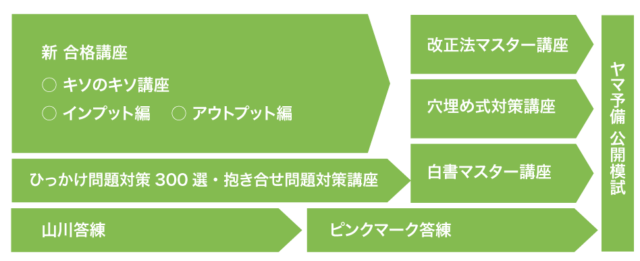

山川靖樹の社労士予備校

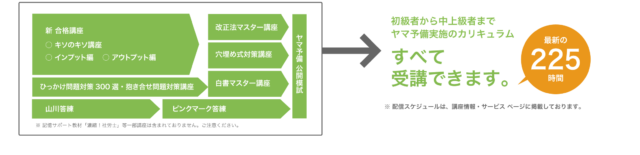

出典:山川靖樹の社労士予備校ホームページ

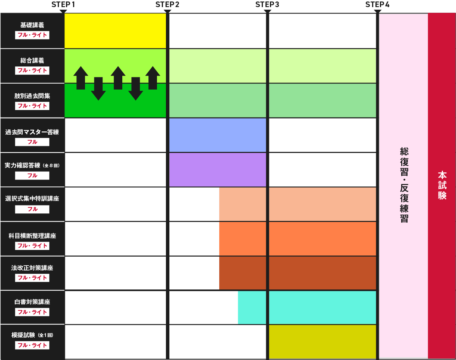

上の図は、山川靖樹の社労士予備校(ここからは「ヤマ予備」といいます)の月額制(サブスクリプション)で受講できる講座を掲載したものです。

山川靖樹先生の講義は、関西弁の独特な語り口と、初心者にもわかりやすい解説で、多くの受講生・合格者から好評を得ています。

下のYouTube動画は「新・合格講座(INPUT編)」のサンプルです。受講を検討されている方は、ぜひご覧ください。

テキストに関しては、PDF化されたものを各自のデバイス(スマホorタブレット)にダウンロードして使用します。

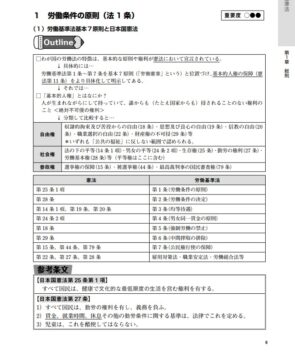

出典:山川靖樹の社労士予備校ホームページ

上の画像は、ヤマ予備で使用されるテキストのサンプルですが、ご覧のとおり白黒です。

他のスクールのようにフルカラーではなく、極めてシンプルな仕様で、見やすいつくりとなっています。

また、テキスト右上部には「重要度」が示されて、学習(または復習)する際の指標になります。

このテキストには、各科目の条文はもちろんのこと、過去に出題された論点も記載されています。

さらに30年以上前の本試験で出題された論点も掲載されているので、過去問学習が重要である社労士試験対策としては、十分な内容といえるでしょう。

ただし、テキストへの書き込みをされる方は、PDFファイルを印刷するか、または別途PDFファイルへ書き込みが可能なタブレット等を購入しなければなりません。

社労士M

社労士MスマートフォンにPDFをダウンロードして学習することもできますが、それだと画面が小さいので、大きな画面かつ、そこに書き込みされたい方は、別途タブレットを購入した方が良いでしょう。

PDFファイルではなく、製本化されたテキストで学習されたい方は、19,800円(全10冊)で製本版テキスト購入することができます。

スマホやタブレットの扱いが不慣れな方は、こちらの製本版テキストをお求めください。

社労士M

社労士M多くのスクールでは、フルカラーのテキストを用意していますが、ヤマ予備は古典的な白黒テキストのようです。

それゆえ、人によってはグラフや図表などを覚えにくく感じるかもしれません。

ツイッター登録者の間では、山川先生の講義は高く評価されていますが、白黒テキストに関しては、図表が少なく読みにくいと嘆く方がいます。

社労士試験使った教材メモ

山川テキスト

条文順になってて重厚な感じ。ただ、表や図が少なくてやや読みにくい。

無料の音声講座は中々。山川過去問題集

解説が非常に詳しいけど、似た問題オナ問が多い。ケータイ社労士

コンパクトにまとまってる◯

著者の先生とTwitterでコンタクトが取れるの◯— 布布 (@fu_fu_fuuusen) August 28, 2020

下のYouTube動画は、講師2人による「新・合格講座(INPUT編)」の紹介動画です。受講を検討されている方は、ぜひご覧ください。

前半動画

後半動画

スタディング

スタディングの講義時間は約167時間となっています。

スタディングの講義は、過去50年の本試験を分析して「繰り返し問われる知識」と「無視すべきノイズ知識」を取捨選択しています。

この分析を担当講師の早苗先生は「過去問50年分のエビデンス理論」と呼び、講座最大の特徴としているのです。

分析している本試験は、過去50年分と長いですが「無視すべきノイズ知識」をしっかりと排除しているので、基本講座の講義時間は約124時間にまで圧縮できています。

下の画像は、すべての登録者が受講できる「スタディングの講座活用術」の1コマですが、テキストのコンセプトとして「過去50年の出題でひっかけポイントとされたところを先回りして学習できる」と謳っています。

出典:スタディング社会保険労務士講座

ひっかけポイント(役所名や届出の日数など)は繰り返し問われていますから、テキストでそれを示し、受講生が難所でひっかかることなくゴール(合格)できるよう講義します。

スタディング登録者は、無料で「無料体験用学習フロー」で受講できます。「過去問50年分のエビデンス理論」を体験されたい方は、こちらからスタディングにご登録ください(登録は無料です)。

社労士M

社労士Mスタディングは、登録してもDMなどは送られてきませんし、登録者向け配信メールも停止できます。

とりあえず登録だけしたい方は、煩わしい広告に悩まされずに済みますね。

また、スタディング社労士講座の講義は他のスクールで得た知識を「応用」するのにも役立ち「初見の問題も解けた」とツイートされている方がいました。

社労士24はテキストにいろいろ書き足してたけど、大原の本講座テキストはほとんど書き足さず、頭に叩き込みました。合格するための最低限の知識は集約されてる。考え方の知識の応用はスタディングの早苗先生の授業で頭に叩き込めた感じ。初見の問題も先生のおかげで解けた気がします。#シャロ勉

— にも@R3 社労士合格 (@TYTYBKTgms6TBSY) November 1, 2021

スタディングのテキストは、ウェブで配信されるので、受講生はお持ちのデバイスを使用して見ることになります。

スタディングは「難関資格がオンラインで取れる!?」が謳い文句ですから、学習はウェブ上でおこなうのが基本です。

下の画像は、私が使用しているスタディングのWEBテキストです。テキスト右上の「暗記ツール」をONにすることで選択式の対策に使えます。またフルカラーなので視覚的にも図表が見やすく、重要な論点が覚えやすいと感じています。

出典:スタディング社労士講座

なお、製本されたテキストは別途お求めになれます。くわしくはこちらのページ下部の「冊子版オプション」をご確認ください。

スタディングは、コンテンツをオンラインで提供することにより、製本にかかるコスト(運営費)を削って、他のスクールと比べて低価格な受講料を実現しているのです。

また提供されるテキストは、合格者の声でも高く評価されています。

アウトプット講座・答練~充実度NO1はヤマ予備~

下の表は、本記事においてご紹介しているスクールのアウトプット用講座・答練とその内容です。

| スクール名 | アウトプット講座 | 講義内容 |

|

| この講座は「入門総合カリキュラム/フル」の受講生のみ受講できます。 総合講義では、付属される肢別過去問集によりアウトプット学習を進めていきます。 各講座・答練の内容は、後述します。 |

|

| 各講座・答練の内容は、後述します。 |

|

| 担当講師が作成したオリジナル問題により、本試験と同じ形式の演習を積む答練です。 |

アガルートアカデミー

アガルート社会保険労務士試験講座のメイン講義である「総合講義」では、付属している「肢別過去問集」によりアウトプット学習をおこないます。

しかし肢別過去問集は解説動画がありません。そのためインプット講義を受講した直後に、肢別過去問集に取り組み、講義で得た学習知識を定着させていきます。

これを繰り返すことにより、効率よく合格レベルに到達できます。

社労士M

社労士Mアガルート行政書士講座の人気講師である豊村慶太先生は、このような学習法を「ジグザグ学習法」と呼び、知識の定着に最も効果があると評価されています。

そのため、ご自身が受け持つ講座でも積極的にジグザグ学習法を取り入れています。

選択式集中特訓講座

選択式集中特訓講座では、選択式試験で試される「現場思考力」と「解答力」を短期集中的に向上させることを目的としています。

ここでいう「現場思考力」とは、知識がなかったとしても問題文から推測して正解を絞り込むことができる力をいいます。

暗記だけでは対処できない現場思考力を身に付けたいならば「選択式集中特訓講座」はかなりオススメです。

私は試験対策として、日本法令から発売されていた「選択式マスター講座(DVD)」を使って解答テクニック(現場思考力)を身に付けました。

「選択式マスター講座」を繰り返し視聴したことで、選択式試験への苦手意識はかなり払拭できたと思います。

下の動画は、最新の選択式集中特訓講座サンプル(YouTube)です。受講を検討されている方は、ぜひご覧ください。

ちなみに、令和3年にアガルートを受講して合格された方が、選択式集中特訓講座を受講したことで、数(問題)をこなしてテクニックを身に付けることができたと評価されています。

社労士試験において、多くの受験生が悩むのが選択式ではないでしょうか。

選択式の問題のなかには意外な角度から出題されるもののもあり、十分に勉強していても一筋縄ではいきません。

私は、択一の点数を安定して7割ほど取れるようになってからは選択式にビクビクしていました。

というのも択一と違い、「これをやっておけば大丈夫!」という確実な対応方法がないからです。

それでも、やるしかありません。

総合講義を繰り返して知識の定着を図りつつ、選択式に対応できるようテクニックを身につける勉強もしました。

テクニックを身につけるには数をこなすことが重要で、選択式集中特訓講座が役に立ちます。

選択式は知識で解ける問題以外に、文脈から予想できる「国語的」な問題もあります。

選択式集中特訓講座で問題に多くあたることで、予想するための勘を養うことができました。アガルート社労士試験講座「合格者の声」より引用

実力確認答練

実力確認答練では、アガルート社労士試験講座の講師が作成するオリジナル予想問題を使って、実践トレーニングを積んでいきます。

総合講義&肢別過去問集で得た知識を本試験で活かせるよう、実力確認答練によりトレーニングするのです。

この実力確認答練には、解説講義もありますので、解答に難渋した問題も講師の解説により理解を深めることができます。

実力確認答練を受講した合格者は、この答練が、基礎的事項を記憶しているかの確認に役立ったと評価しています。

実力確認答練は、本当に良い問題だと思いました。

内容自体は、基本事項が中心で構成されているのですが、見事に記憶が抜けやすい絶妙な問題で、最初に解いた時は結構点数が悪く焦ったことを覚えています。しかし、基本事項だからこそ何度も解き直し記憶を定着させていきました。

テキストを読み返した後、解いたり模試の前に全部解いたりと、基本事項が記憶に定着しているかどうかの確認として利用していました。アガルート社労士試験講座「合格者の声」より引用

下の動画は、最新の実力確認答練のサンプル(解説講義)です。受講を検討されている方は、ぜひご覧ください。

山川靖樹の社労士予備校

ヤマ予備の月額制は、本記事でご紹介している初学者向け講座の中で、最もアウトプット講義が充実しています。

ここではヤマ予備で用意されているアウトプット講座を、一つずつご紹介していきます。

新・合格講座アウトプット編

ヤマ予備の基幹講座である「新・合格講座」は、INPUT編を受講した後、すぐにOUTPUT編で問題を解答するカリキュラムとなっています。

OUTPUT編で出題される問題数は約1500問もあり、4,400円の格安サブスクリプション講座でありながら、質・量ともに充実しているのです。

このOUTPUT編は講師キャリア27年超の山川先生が厳選したもので、ある程度の学習時間が確保できる方ならば、取り組む価値は十分にあります。

「新・合格講座OUTPUT編」の特徴は、次のようなものですから、この記事をお読みである初学者(初級者)の方には特にオススメです。

たくさんの問題にぶつかることで、初めて社労士を学習する方も、しっかりと実力が身につきます。「1500問もやれるかなあ・・」と心配される方もおられるかもしれませんが、初級者の方でも解けるような基礎的な問題をセレクトしていますので、アウトプット講義の中でしっかり解き方をマスターすることができます。

山川靖樹の社労士予備校ホームページより引用

下の図のように「新・合格講座OUTPUT編」の問題は、INPUT編で学んだポイントに対応していますので、知識の定着に役立ちますし、大きく実力を伸ばすこともできます。

社労士M

社労士M「新・合格講座OUTPUT編」は、単に問題を解かせるだけではなく、山川先生による解説動画もありますので、受講生の理解はより深まるでしょう。

下のYouTube動画は、山川先生と三宅先生による「(2024年試験向け)新・合格講座OUTPUT編」の紹介動画です。受講を検討されている方は、ぜひご覧ください。

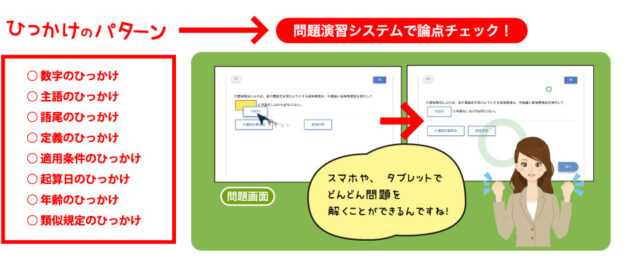

ひっかけ問題対策・だき合せ問題対策

「ひっかけ問題対策・だき合せ問題対策」は、月額制受講生限定の講座として用意されています。

まずは、「ひっかけ問題対策300選」の紹介文をご覧ください。

社労士試験で問われる法律の設問には大きく二つの性質があって

- 「特徴的な制度」で他に類似の規定のないもの

- 関連規定や類似規定が多く「特徴的な制度」とは言えないもの。

「1.」はその制度を知ってさえいれば解けますが、「2.」は関連規定や類似規定の中から設問に応じた知識をアウトプットしなければなりません。

そして、このアウトプットの段階で生ずる失敗が「制度の混乱」です。「似て非なるもの」ほど勘違いして選択したり、取り違えて判断したりしてしまいます。

どんな試験にもこうした切り口はあるわけですが、とりわけ社労士試験の法令科目には「ひっかけ問題」を作りやすい要素が多いため、「ひっかけパターンを知る」ことが、有効な試験対策につながります。

「制度の混乱」という失敗を未然に防ぐこと、そして「ひっかけパターン」を事前に知ることを目的として、同じ法律の中にある「異なる規定」や、異なる法律の中にある「よく似た規定」を素材にしたオリジナル問題を、8タイプの切り口(論点)に分けて作問しました。

問題を解く際には、「△△を○○に変えれば正しくなる」という思考プロセスを重要視し、適切な○○を思い出すトレーニングを並行することにより、選択式対策としても活用していただけるように、解説にも配慮しています。山川靖樹の社労士予備校ホームページより引用

私自身も受験生時代は、「よく似た規定」に戸惑ったものです。

よく似た規定への戸惑い(制度の混乱)を防ぐためにも、ひっかけのパターンを問題演習を通じて体得しておく必要があります。

ヤマ予備ならば、下の図のような問題演習システムを使って「ひっかけ問題対策」おこなえますから、似たような規定に戸惑いを感じる受験生にオススメの講座です。

出典:山川靖樹の社労士予備校ホームページ

ちなみに、山川先生はLECの講師時代から「ひっかけ問題」対策を得意としており、過去には下のような問題集を出版されています。

また、ヤマ予備が「書籍講座」として出版した「ひっかけ問題555」は、受験生から高い評価を得ており、ある方は「全ての社労士受験生にお勧めしたい」とツイートされています。

今日遠出している移動中に、その直前に買った山川先生の新作「ひっかけ問題555」をやった。穴埋めの2択問題を多数収録し、「あれどっちだったけ?」という曖昧な知識をすっきりと整理できる問題集。過去問とともに何度も繰り返す事により実力がつくと思うので、全ての社労士受験生にお勧めしたい。

— フィロソフィーのライス。 (@tiorannes) January 26, 2014

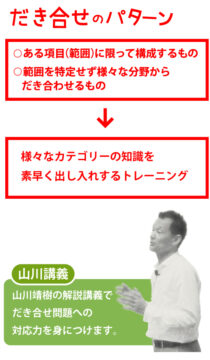

つづいて「だき合せ問題対策」の紹介文をご覧ください。

近年の択一式問題の作り方には大きく二つのパターンがあります。

- 「労働基準法の総則等に関する次の記述のうち~」のように、ある項目(範囲)に限って構成するもの。

>>>労働関係法令は、例年ほぼこのパターンと言えます。- 「健康保険法に関する次の記述のうち~」のように、範囲を特定せず様々な分野からだき合わせるもの。

>>>社会保険主要3法令では半数以上がこのパターンで、本試験ではっきりみられる傾向です。「だき合わせ問題」は、特定項目でのみ構成されるものと違い、様々なカテゴリーの知識を素早く出し入れするトレーニングが不可欠。また、別の設問からヒントを得ることができないため、5肢択一問題でありながら一問一答形式の感覚で解く必要があります。

この講座では、過去問から引用した1問ずつに「ねらい」を設け、何を習得するための演習なのか?を明確にしながら解説します。「ここに気をつければ引っかからない!」「こう書いてあるときは要注意!」など、問題を解くテクニックにより踏み込んだ講座を提供します。

山川靖樹の社労士予備校ホームページより引用

受験生ならばお気づきかと思いますが、社会保険分野での出題は「法」全体から出題されるので、5肢択一問題を解くに際しては、広い範囲から学習知識を素早く引き出すことが求められます。

多くのカテゴリーをだき合せて出題された場合の対策として、慌てて取り乱すことがないよう「だき合せ問題対策」でテクニックを学ぶのです。

ヤマ予備の「だき合せ問題対策」は、下の図のように、学習して得た知識を素早く引き出すトレーニングおこないますので、技術的な本試験対策といえるでしょう。

出典:山川靖樹の社労士予備校ホームページ

山川答練

山川答練は、高いモチベーションを維持することを主眼としています。

モチベーション維持には競争原理が必要という考えから、山川答練では全16回、合計80問の得点を受講生同士で競い合うのです。

ヤマ予備では、山川答練の特徴についての次のように説明しています。

講座の構成は、前後半(各科目を2回ずつ)にわけ、1パート当たり択一5問を20分程度で解いて頂きます。

そのあと120分~150分(1問当たり25分~30分程度)の解説講義で該当条文をチェックしていきます。

おおむね合格講座INPUT編の範囲の半分ずつ(全10回の科目ならば前後半各5コマずつに分ける)の範囲を、事前に知らせた答練の進度に従って復習していただき、問題にチャレンジするスタイルです。

一般的な答練講座にあるような「答え合わせの場」ではありません!

アウトプットという手法を使いながら、その制度の「理解を深める」というインプット要素を兼ねている点がこの答練の特長です。

当然、出題傾向にはこだわります。そして基礎的位置づけにある講座であることから、出題予想と言うよりも「頻出箇所」(出題されて当たり前のところ)をしっかり学習してもらいます。

出典:山川靖樹の社労士予備校ホームページ

山川答練の目的は「その制度の理解を深める」ことです。

理解を深めるために、1問あたり25~30分の解説講座が配信されますので、懇切丁寧な答練といえるでしょう。

また個人成績表には、山川先生からの個別アドバイスが添えられていますので、今後の課題が見えてくるはずです。

他の受講生と競い合うことでモチベーションが維持され、さらには解説講義・個別アドバイスも抜かりないのが、山川答練の特徴といえます。

ある受講生は、この答練をイヤというほど繰り返して合格されたとツイートされています。

社労士試験2年目はヤマヨビ(山川予備校)で学習。答練問題をイやというほど繰り返し何とか滑り込みで合格した。条文ベースの知識を再インプットするため試験終了後も引き続き講義を聴き直しているが改めて条文の重要性を再認識する。このヤマヨビも今月で終了、本当に感謝してます。

— Bananahorse(R3社労士試験合格/中小企業診断士) (@Bananahorse4) November 16, 2021

山川答練については、山川先生ご自身がYouTube動画でご紹介していますので、受講を検討されている方はぜひご覧ください。

ピンクマーク答練

ヤマ予備ではピンクマーク答練を「山川靖樹の名を世間に広めたヤマ予備、一番人気講座」と謳っています。

「ピンクマーク」とは、山川先生がLECの講師時代から使っていた言葉ですが、ここでいうピンクマークとは、本試験で出題されそうな論点を山川先生が予想したものを指します。

ヤマ予備では、ピンクマーク答練の特徴を次のように説明しています。

ピンクマークの箇所を問題にするとこうなる!というイメージで制作しています。

出題頻度の高い基本問題を多用した「山川答練」に対し、ピンクマーク答練では、「今年出そうな」条文や通達などの素材を生かした作問をして、「知識による直観的な処理能力」「素早くかつ適切な正誤判断」ができる応用力をつけていただきます。

設問そのものは「山川答練」における復習箇所や論点と重複しないよう工夫しています。

出典:山川靖樹の社労士予備校ホームページ

上記の説明文を見てもわかるように、山川先生が「ここ出るでぇ」と予想する論点に基づいて作問したのが、ピンクマーク答練です。

もちろんオリジナル予想問題なので、過去問では補えない知識を身につけることができます。

社労士M

社労士Mキャリア27年超の山川先生が予想する論点(ピンクマーク)ですので、基本知識だけでは不安の受験生には、オススメの講座といえるでしょう。

ピンクマーク答練についても、山川先生ご自身がYouTube動画でご紹介していますので、受講を検討されている方はぜひご覧ください。

穴埋め式対策講座

読んで字の如く選択式(穴埋め式)対策の講座です。

こちらもピンクマーク答練と同じく、山川先生が考案した講座であり、毎年5月から実施されています。

ヤマ予備では、穴埋め式対策講座の特徴について、次のように説明しています。

なによりも、穴埋め対策の不安を解消し、落ち着いてその他の勉強に集中できるようになって頂きます!この講座で「ある程度の対策は打てるんだ!」という安心感は持って頂けるはずです。

2022年試験対策の穴埋め予想問題を各科目20~25問程度実施します(安衛法はもっと多く、徴収法はなし)。出題予想される重要条文のポイントをチェック、復習し、穴埋め式に慣れて頂きます。※選択語群ありと選択語群なしの2タイプの問題をほぼ半々で掲載します。

直前期は、問題をこなしてなんぼ! よって、実際に講義中に指定する問題を解いて実践力を積んでいきます(講義内で全部解くのは時間的に厳しいので)。

よくあるマジックのタネ明かし的な講義ではありません。「答えがわかっているから成り立つような論法」の話は一切しません。 答えにメドが立ったとき、例えば、「許可」と「認可」というよく似た二つの選択肢が残ったときに、確信をもって選びきる知識を、設問を通して養成していきます

「穴埋めの考え方の手順」「試験中の心構え」といったテクニック的な所も習得して頂きます!

山川靖樹の社労士予備校ホームページより引用

優秀な学習経験者であっても、選択式試験で科目基準点(原則3点)に到達できず、不合格となる方がいます。

穴埋め式対策講座では、キャリア27年超の山川先生が、解き方のポイントやキーワードの類推の仕方を受講生に講義してくれますので、選択式試験に向けてトレーニングを積みたい方にはオススメの講座です。

ある受講生の方は、穴埋め式対策講座を高く評価されており、本試験での的中もあったとツイートされています。

🐖教材別の解説2🐖

山川の統計白書講座・穴埋め式対策

これもなかなか良いです。山川先生の雑談が面白いし、的中も結構あります。

去年、山川先生が統計の概念も大事やでーと言われていたので、統計調査名も覚えてました。本当に感謝です。

— コウ@🐖×キャリアコンサルタント (@Hibiscus_31) August 29, 2021

「穴埋め式対策講座」についても、山川先生ご自身が、YouTube動画でくわしくご紹介しています。ぜひご覧ください。

穴埋め式対策講座について(前半)

穴埋め式対策講座について(後半)

ここまで、ヤマ予備のアウトプット用講座についてお伝えしてきましたが、社労士試験を知り尽くしている山川先生らしい講座が多く用意されています。

単なるアウトプット力だけではなく、試験テクニックを身に付けたいという方には、ヤマ予備のアウトプット講座を強くオススメしたいです。

スタディング

スタディングのフルコースでは、次の4つの問題集が用意されています。

- 入門スマート問題集(60問)

- スマート問題集(1763問)

- セレクト過去問集(163問)

- 選択式ポイント問題集(410問)

上記4つのうち、入門講義に対応しているのが「入門スマート問題集」です。

初めて学習をおこなう受講生に対して「法律の理解」から問い、つづいて「労働科目」と「社会保険科目」の基礎を問うものとなっています。

入門スマート問題集は、基礎中の基礎を問うものですから、初学者であっても多少の知識を持っている方ならば、回数を重ねずに、次のステップに進んでもよいでしょう。

基本講座の内容に対応しているのが「スマート問題集」で、出題は一問一答形式となっています。

一問一答形式ですから、間違った問題をチェックしておけば、後でチェックした問題をまとめて解くことができます。

下の画像が、スタディングで使用するスマート問題集です。問題下部の「要学習に追加する」にチェックをすれば、後でチェックした問題をまとめて解くことができます。

出典:スタディング社会保険労務士講座

社労士M

社労士Mスタディング社労士講座で使うスマート問題集は、一問一答形式で基本講座に対応していますから、「知識の定着」を図ることができますね。

また、2021年(令和3年)試験に一発合格された方は、スタディングのスマート問題集を繰り返しおこなって、基礎を身に付けたとツイートされています。

自分は市販のテキストとスタディングで見比べて質疑応答の部分は埋めてる感じでしたが

スタディングのスマート問題集という答練を繰り返すと基礎は身につくかな?という感じでした!あとは社労士過去問ランドという無料のサイト使ったりしてともかく過去問に触れるという感じでなんとか合格でした😁

— MELT_SR (@LuckAndEffort) October 31, 2021

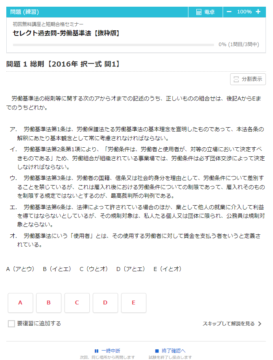

「セレクト過去問集」は、出題頻度の高い論点を厳選した問題集となっており、出題形式は本試験と同様に5肢択一問題です。

出題されている問題は、論点別に掲載されているので、自身の苦手なテーマ(論点)を把握することができます。

下の画像が、セレクト過去問集の解答画面です。出題形式が本試験と同じであることがわかります。

出典:スタディング社会保険労務士講座

「選択式ポイント問題集」(410問)は、50年分の過去問分析を根拠に、講師が条文をピックアップして「ここだけは覚えておきたい」という箇所を穴埋め問題にしてあります。

この問題集を繰り返し解くことにより、覚えるべき条文のキーワードや数字を定着させることができるでしょう。

ここまで紹介した3つの問題集は自動採点してくれますし、間違えた問題は「問題横断復習機能」により再度解くことができます。

「問題横断復習機能」とは

【苦手問題だけを集めて集中的に学べる】

得点力をアップさせるコツのひとつに「苦手問題の克服」があります。問題横断復習機能を使えば、受講中に間違えた問題や、「要復習」にチェックした問題だけを選んでまとめて復習することができます。【試験直前対策に最適】

問題練習する範囲をカスタマイズでき、科目や不安なテーマに絞り込んで復習ができます。また出題は難しい問題順(正答率の低い順)や解答日時が新しい順など、複数選ぶことができます。試験直前期など、優先順位をつけて復習したいときにも便利です。(スタディングホームページより引用)

社労士M

社労士M「問題横断復習機能」を使えば、なかなか理解できない科目や論点を重点的に学習できますから、直前期には特に重宝しますね。

直前対策答練

基本講座で取り組む問題に加えて、直前期には「直前対策答練」で、選択式・択一式それぞれの実践力を身に付けていきます。

直前対策答練では、オリジナル問題を解くことになりますが、講師による解説講義がありますので、間違えた問題や不安な箇所は、解説講義で再確認することができるのです。

また、直前対策答練には、講師による解答解説が用意されていますので、解いて終わりにはならず、解法テクニックについても学ぶことができます。

「AI実力スコア」機能

スタディングの社会保険労務士講座では、2022年(令和4年)5月から「AI実力スコア」機能が提供されました。

「AI実力スコア」では次のことができます。

- 現在の試験得点予測をリアルタイムに把握できる

- 全受講生との比較ができる

- 苦手な科目(単元)をすぐに復習できる

「1.」は、スタディングに蓄積されている膨大な学習履歴や得点データを基にして「現在、受験した場合、どの程度得点できるのか」を予測する機能です。

試験得点の予測は「無料体験用・学習フロー」の受講生(無料登録されている受講生)であっても、履修した結果を基に一部の科目(単元)について予測されます。

下のツイートは、社労士講座で実際に表示される「AI実力スコア」です。合格点(直近の本試験での合格点)に対して、今受験した場合、どの程度得点できるかがわかります。

スマホ完結でできるオンライン講座スタディングの社労士講座で「AI実力スコア」を実装しました!自分の試験得点をリアルタイムに予測できます!ぜひ、ご利用ください!#スタディング#オンライン講座#社労士試験 https://t.co/QMmOmsUhNV pic.twitter.com/RXB3XhB6Lc

— オンライン資格講座『スタディング』|「あなたには、その資格がある。」 (@studying001) May 19, 2022

「2.」については、過去1年間以内に学習した全受講生中、ご自身がどこに位置しているかを比較できます。

比較することで、自身のウィークポイントが把握できますし、逆に全受講生の平均を上回っていれば、モチベーションアップになるはずです。

下のツイートの方は、リリースされていない年金科目と社会一般以外の科目で、全受講生の平均を大きく上回っているのがわかります。

おはよーございます🤗✨#スタディング のAI 実力スコア、やってみました🙋♂️

まだ2.5科目が未実施ですが、現在のペースだと合格点には少し届かずかな🤢

でも楽観主義者😆

まだ1周終わってない段階だし、上出来としよう🚀🚀皆様🌱

本日も素敵な1日を〜🤸✨#シャロ勉 #投資家さんと繋がりたい pic.twitter.com/Mv7eSUhMHA— ポイ積 純一郎🇮🇳23社労士受験生 (@poidumi_junichi) December 27, 2022

「3.」については、各単元ごとにAI実力スコアの平均と、自身の位置が表示されますので、苦手な単元が容易に把握できますし、復習にも役立ちます。

下のツイートの方は、AI実力スコアで勉強不足な単元を確認して、学習に取り組むと意欲を示しています。

皆様おはようございます、今日は他資格の受験日ですので頑張ってきます。

これが終われば社労士に一本化します。

社労士の勉強はAI問題復習を行い、過去問ランドで労基を100問以上、さらにAI実力スコアで確認できる単元で勉強不足のものをやっていきます。#シャロ勉#社労士試験2023#スタディング— 正義@社労士2023受験予定 (@masa0216_jus) September 9, 2022

社労士M

社労士MAI実力スコアは、過去1年以内に学習した全受講生との比較ができますので、相対評価の社労士試験対策としては、とても役に立ちますね。

「AI問題復習」機能

スタディングの社労士講座では「AI実力スコア」機能につづいて、「AI問題復習」機能も提供されました。

AI問題復習は、AIが最適なタイミングで復習すべき問題を自動的に出題する機能です。

学習開始当初は、学んでもすぐに忘れてしまう学習知識ですが、復習を繰り返すことで、次第に覚えていくようになります。

そこでAIが、受講生の問題解答履歴から「理解度」を集計し、最適な復習スケジュールを組んでいきます。この機能を利用すれば、AIにより「今日復習すべき問題」が出題され、理解度を高めることができるのです。

なお「AI問題復習」の仕組みについて、スタディングは次のように解説しています。

AI問題復習では、受講者ごと、問題ごとに「理解度」という数値を持ちます。受講者が問題を正解するたびに理解度が増え、理解度が大きくなるにつれ、次回の出題間隔が長くなります。また、問題を間違えると、理解度が減り、次回の出題間隔が短くなります。つまり、理解度が低い問題、間違った問題を、短い間隔で出題することにより、苦手な問題でも覚えることができます。

さらに、受講者が正解した場合、その問題が「簡単」と感じた場合は、理解度を大きく上昇させることで次の出題間隔を長くします。これによって、簡単な問題に時間を使わなくてよくなるので学習が効率化します。

逆に、受講者が正解した場合でも、その問題が「難しい」と感じた場合は、理解度の上昇を少なくすることで出題間隔を普段よりも短めにします。そうすることで、復習頻度と回数が増えるため、苦手な問題でも着実に覚えることができます。

スタディングホームページより引用

下のツイートの方は、AI問題復習機能を利用することで、正答率の悪い問題が定期的にあがってきて(出題されて)、かつ講義ページとリンクしているから復習しやすいと評価されています。

STUDYingのAI問題復習機能、かなりお気に入り。正答率が悪い問題は定期的に演習にあがってくるし、講義ページとリンクしてるから復習もしやすい。

ここの人は大原推しばっかだから、知らない人多いんだろうな。#社労士試験— 紫犬@2023社労士試験合格目標 (@goukaku_reiwa05) November 19, 2022

ただし、学習を始めた当初は理解不足の問題は多々ありますので、AIによる出題数も多くなります。そこで「問題数の制限」を設定して、出題数を適切な数にします。

下のツイートの方は、AI問題復習による出題数が多いため、上限設定をおこなっています。

#studying AI問題復習の問題数が多すぎて困ってたら設定から上限数変更できた💦 初回の講義聞きながら毎日100問は無理やわ。 pic.twitter.com/xbPiuCzlfV

— みにまる@FP &IT導入サポート (@minimalgblog) November 5, 2022

コースの内容~アガルートとヤマ予備は充実している

ここでは、本記事でオススメしている初学者向け講座のコース内容について見ていきます。

アガルートアカデミー

アガルートの「入門総合カリキュラム/フル(2024年合格目標)」では、下図のような学習スケジュールが推奨されています。

出典:アガルートアカデミー社労士講座ホームページ

STEP1の基礎講義(約23.5時間)と総合講義(約148時間)は、各種直前対策が配信される5月中旬までに終わらせなければならないので、スタート時期が1月以降になると、かなりタイトなスケジュールを組む必要があります。

そのため、学習時間の確保が厳しい受験生は、講義動画を倍速で見るなどの工夫が必要です。

社労士M

社労士M初学者の場合、覚えるべき論点が多いので「入門総合カリキュラム/フル」を短期間でこなすのは難しいかもしれませんね。

学習開始時期が、試験まで残り6ヶ月(2月中旬から下旬)の場合は、講義時間が171時間30分の基礎講義&総合講義を受講することをオススメします。

本試験の受験を翌年に予定している初学者であれば、受講時間も十分に確保できるので、カバー率90%超と内容が充実している「入門総合カリキュラム/フル」がオススメです。

山川靖樹の社労士予備校

ヤマ予備のサブスクリプションでは、下の図のように講座が進められていきます。

出典:山川靖樹の社労士予備校ホームページ

ヤマ予備のホームページに掲載されているモデルスケジュールによれば、9月中旬から「新・合格講座」が始まり、翌年の4月までつづきます。

サブスクリプションの受講生が、新年から受講を開始する場合「新・合格講座」のINPUT編とOUTPUT編を約4ヵ月間で終わらせる必要があります。

学習時間の確保が難しい方ですと、かなりタイトなスケジュールになるでしょう。

ただし、本試験まで充実したカリキュラムで学習できますので、学習時間が確保できる方には、サブスクリプションでの受講をオススメします。

社労士M

社労士M最低10ヵ月は継続する必要はありますが、合計44,000円でこれだけの講座が受講できるので「充実したカリキュラムで学習したいが、支出は抑えたい。」という方にはヤマ予備のサブスクリプションはオススメです。

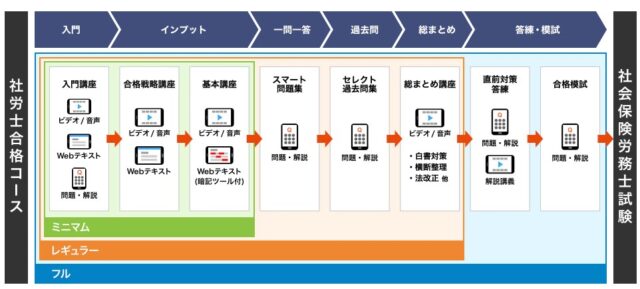

スタディング

スタディングの社労士講座は、下図のスケジュールが推奨されています。

出典:スタディング社労士講座ホームページ

スケジュールをご覧いただきますと、目安となる年月の記載がないのが分かります。

デジタルコンテンツが秀逸なスタディング社労士講座では「学習フロー」機能が用意されています。

この機能でガイドされる順番に学べば、最適なスケジュールをたどれるようになっているので、講座の目安となるスケジュールは特に推奨していません。

社労士M

社労士M学習スケジュールの管理が苦手な方には、スタディングの「学習フロー」機能は、とてもオススメです!

ただし、各科目にはリリーススケジュールがあり、先行学習ができないデメリットがあるので注意が必要です。

「学習レポート」機能は、自身が学習した時間と進捗状況が自動的に集計されますので、スケジュール管理にはとても便利です。

下のツイートは、スタディング受講生(FP講座)のものですが「学習レポート」機能を使い、自身の進捗状況を把握している様子が分かります。

スタディングの学習レポート自分がどれくらい勉強してるのか視覚的に把握出来るから自信に繋がる!社会人だと毎日勉強できるわけじゃないからありがたいな。 https://t.co/Khf17OKjb0 pic.twitter.com/S0OHIDb0FS

— くどしん@整形と資産形成 (@kudoshin_biz) August 31, 2021

なお、基本講座は約128時間ですので、アガルートアカデミーの総合講義(約148時間)と大差ありません。そのため、アガルートの入門総合カリキュラムと同様にある程度の学習時間が確保できる方に向いている講座といえるでしょう。

またスタディングのフルコースには、基本講座に加えて

- 総まとめ講座(約21時間)

- 直前対策答練(約5時間)

がありますので、これらの講座がリリースされる5月頃までには、基本講座をマスターしなければなりません。

基本講座は、毎年8~9月頃からリリースされますが、リリース以降に受講を開始しても「学習フロー」機能があるので、決してタイトなスケジュールにはならないでしょう。

ただし講義時間から考えますと、フルコースは、最も遅くても試験年の1月までには始めたいところです。

社労士M

社労士M総まとめ講座のリリース予定日が、4月上旬となっていますので、それまでには基礎講座と付属している2つの問題集は一巡しておきたいですね。

フォロー体制

下の表は、オススメの講座で提供されるフォロー体制です。

|

|

|

|

|

|

アガルートアカデミー

受講生限定のFacebookグループが用意されており、講師が回数無制限で質問に回答してくれます。

出典:アガルートアカデミー社労士試験講座

質問の際には「教材名、教材のページ、問題番号・肢」などの質問項目を示し、それを見た講師が回答する形式です。

もちろん受講生限定参加になりますので、受講生以外のFacebook登録者から質問内容を覗かれることはありません。

グループメンバーは、他の受講生が投稿した質問が見れますので、それが自身の疑問解消になることもあるでしょう。

社労士M

社労士MFacebookグループならば、自身で聞きにくいと思ったことでも、他のグループメンバーが聞いてくれたりするので、シャイな方にも役立つフォロー体制といえます。

Facebookグループでの質問を活用した事例については、下にリンクしたページで、合格者がお話しされています。受講を検討されている方は、ぜひご覧ください。

ところで、アガルートアカデミーでは、Facebookグループだけではなく、カリキュラム受講生限定のオプションとして「定期カウンセリング」(税込100,000円)を受けることができます。

初学者は、学習上の疑問に関して、講師に相談したいことが多々あるでしょう。

毎月1回30分程度ではありますが、講師から直接カウンセリングを受けたい方は、定期カウンセリングの購入を検討してみてください。

最後にカリキュラム受講生を対象とした「ホームルーム」についてお伝えいます。

ホームルームでは、カリキュラム受講生からのアンケート(勉強方法と学習内容)を基に、社労士試験講座の講師がアンケート等に答えていくものです。

アンケートの回答(悩みの解消)以外にも、直近のトピックも発信されます。

下のYouTube動画が「ホームルーム(2022年11月配信の一部)」の様子です。「過去問未出の論点にどう対応すべきか?」というアンケートに竹田先生が回答しています。

ホームルーム動画の中で竹田先生は次のよう回答しています。

過去に頻出されている論点を「A」とし、「A」ほどではないが、そこそこ頻出されている論点を「B」、未出の論点を「C」としたら、基本的には「A」と「B」をしっかり覚えよ。

一部の受験生は、学習を進めていくと「何でそうなるの?」と探究心に目覚めたり、「基準点割れしなよう学習範囲を広げなきゃ!」と重要論点そっちのけになってしまうことがあります。

竹田先生は、そうした状況に陥らないよう手を広げすぎてはならないと諫めてます。

山川靖樹の社労士予備校

すでにお伝えしましたが、「山川答練」の個人成績表には、山川先生からの個別のアドバイスが記載されてきます。

個別のアドバイスは、キャリア27年超の山川先生からなので、受講生、特に初学者にとっては心強いアドバイスとなるでしょう。

あとは、受講生に限定したサポートではありませんが、運営会社のE-prostに無料会員登録すると「質問広場」という掲示板を利用できます。

ただし質問に対しての回答は講師ではありませんので、とりあえず登録してみる程度でよいかもしれません。

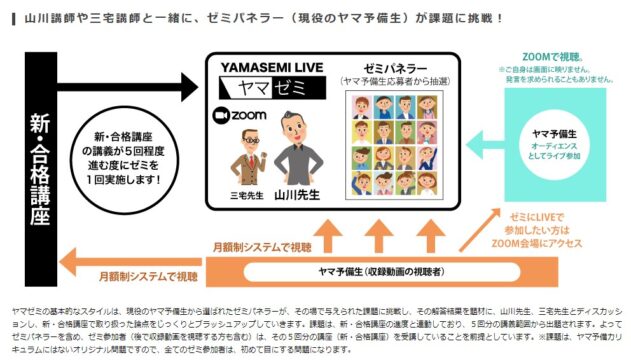

アドバイスと掲示板以外には、ライブゼミがあります。

ヤマ予備受講生は「新・合格講座」を受講して、学習を進めていきますが、講座が5回程度進みますと、ライブゼミの「ヤマゼミZoom!」が開催されます。

下の図が「ヤマゼミZoom!」の詳細です。

出典:山川靖樹の社労士予備校ホームページ

Zoomを利用しておこないますので、参加者は講師や他のゼミパネラーの顔を見ながらディスカッションができます。

参加できなくても(参加しなくても)、オーディエンスとして参加できますから、同時進行で課題に取り組み、パネラーと一緒に論点をブラッシュアップすることができるのです。

下のYouTube動画は山川先生による「ヤマゼミZoom!」の紹介動画です。受講を検討されている方は、ぜひご覧ください。

スタディング

スタディングの社労士講座では、有料コースを受講されている方を限定に、「学習Q&Aサービス」が利用できます

。

今回、初学者の方にご紹介している「フルコース」には、受講開始時に「学習Q&Aチケット」が30枚(30回)付いています。

スタディングでは「学習Q&Aサービス」を、次のような受講生向けのサービスであると謳っています。

- 学習上の疑問を講師に質問したい方

- 疑問点を自分で調べるのが苦手な方

- 勉強法について相談したい方

質問は「マイページ」からおこない、原則として7日以内に社労士資格を持つ講師から回答されます。

今回の記事を読まれている方の多くは初学者でしょうから、質問することは少なくないと思います。初学ゆえに自身で解決しない疑問点等があれば、「Q&Aチケット」を使って専門講師に聴いてみましょう。

ちなみに「質問等のサポートは必要ではないから」という理由でスタディングを選んだという受講生(下のツイートの方)もいます。初学者でも黙々と学習を進めていきたい場合は、Q&Aサービスを無理に利用する必要はありません。

社労士。フォーサイト、アガルートと使ってきて。次はスタディング合格コースに申し込みました。

理由

・普通の講義動画だけでいい。横断や改正もついてよきで安価。

・質問等のサポートいらない。

・他社のyoutube配信がいいからこそ、他社にお金を出す必要がない。

・初スタディングだから。— はいあぞ@百シカクタッセイ (@wvhaship) January 2, 2021

なお、スタディングの「学習Q&Aサービス」は、受講生から頂いた質問と、それに関する回答を「過去のQ&A」として掲載していますので、マイページからご覧になることができます。

下のツイートの方は中小企業診断士講座の受講生ですが、学習Q&Aをたくさんの質問が蓄積されていて使いやすいと評価されています(蓄積された質問は、AI検索システムを使いますと、瞬時に表示されます)。

スタディングの「学習Q&Aサービス」は講師が回答をしているようで、たくさんの質問が蓄積されていて、使いやすいです。

質問チケットが3枚付いているので、勉強法などで困ったら活用してみようと思います。

しかし、スタディングの診断士講座はコスパが良いこと・・・

— TY@中小企業診断士受験生(SWATじゃなくてSWOT) (@shindanshi_ty) January 2, 2022

社労士M

社労士M「学習Q&Aサービス」を利用すれば、他の受講生がおこなった過去のQ&Aもご覧になれますので、質問することが少ない方でも使い勝手が良いサービスといえます。

デジタルコンテンツについて~充実度ならスタディング~

ここでは、各スクールのデジタルコンテンツについて特徴をお伝えし、最後に各スクールのオフラインで学習する方法を比較します。

アガルートアカデミー

アガルートアカデミーの講義動画はオンラインにより配信されます。そのため外出時はwifiスポットなど通信環境の整っている場所でなければ受講できません。

【画面録画を使った視聴方法】

アガルートの講義動画は、お持ちのデバイスにダウンロードできませんが、スマホやタブレットの「画面録画」機能、もしくはアプリを使うことで保存することができます。

自宅や職場など、通信環境の良い場所で講義動画を保存し、スキマ時間に再生することが可能です。

くわしくは下にリンクしたサイト(総合ウェブメディア「アプリオ」)をご覧ください。

しかし、講義音声についてはダウンロードできますので、外出先で映像を見ながら学習する必要がなければ、問題はないでしょう。

講義動画は1チャプター10~40分なので、スキマ時間や休憩時間を利用して学習することができますし、マルチデバイス対応となっています。

アガルートの講義動画は、再生速度も調整できるので、長めの講義は1.5倍速にして視聴すれば、スキマ時間を使って受講できます。

さらに講義動画には「しおり機能」が実装されているので、再学習したい箇所をブックマークしておくことができます。

「しおり機能」の詳細については、下のYouTube動画をご覧ください。

山川靖樹の社労士予備校

ヤマ予備の講義動画は「専用サーバからの配信」なので、ダウンロードはできません。

またテキストはPDFファイルなので、受講生が一般のアプリなどを利用して、デジタルコンテンツ化するしかありません。

ただ、ヤマ予備は2021年(令和3年)から「ヤマゼミZoom!」(ライブゼミ)を開催したり、問題演習システムを提供したりと、デジタル化は毎年進んでいるので、今後、講座のデジタル化がどのように進むのか、注目していきたいところです。

スタディング

スタディングではテキストや問題集はウェブにより配信されますが、それ以外のコンテンツとして「マイノート」機能があります。

スタディングでは、マイノートのことを「暗記ツール付きクラウド型自習ノート」と謳っています。

マイノートには、ウェブで配信されているテキストをコピーする機能があります。さらにマイノートの「暗記マーカー」機能を使って、テキストの覚えたい用語や文章を隠すことで、暗記ツールとして活用することが可能です。

スタディングは受講生が「オンラインで難関資格が取れる」ようにするために、運営コストを抑えた分、教育コストに投じて多くのデジタルツールを開発しています。

このような機能は、PCやスマホの操作に抵抗がなければ、とても便利な機能といえるでしょう。

下のツイートは、スタディングに登録して司法試験を受験された方のものですが、マイノート機能は「スキャンの必要がなくコピペでスマホがそのままテキストになる」と高く評価しています。

#おはうかるー#スタディング 感想

【良い点】

④マイノート機能

スキャンする必要なし!!ウェブテキストをコピペすればスマホがそのままテキストになっちゃう優れもの😆

個人的に穴埋めチェッカー(赤ライン引くと隠れて、タップすると見えるシステム)が神がかっている…✨— ごま@勉強垢 (@goma_jyukensei) June 29, 2020

また、お使いのデバイス(主にスマホやタブレット)にSTUDYingアプリをダウンロードすれば、本来ウェブでしか見ることができない講義動画をアプリにダウンロードすることができます。

ダウンロードした動画は、当然、オフラインで視聴することができますので、移動時間や地下のスペースなどでも学習することが可能です。

またスタディングの講義動画は、1コマ30分以内に収められているので、細切れ時間を学習時間に充てることができます。

下のツイートの方は、何もかもウェブで完結するスタディング社労士講座のおかげで、スキマ時間が有効に使えたと評価されています。

ゆるぼ

スタディング使っている人/使っていた人

便利な使い方や機能ありますか?

とりあえずwebテキストを会社のプリンタで印刷してみました。節約…— satoshi@FP1級→社労士→次は行政書士? (@satoshi89009965) May 18, 2022

こちらのぺージをクリックしますと、スタディングが提案している1日の学習スケジュールを見ることができます。

受講を検討されている方は、スタディングが提案する1日のスケジュールを参考にして、ご自身で取り組める講座であるか否かを判断してください。

各スクールのオフライン学習法

下の表は、各スクールの講義をオフラインで学ぶ方法を記したものです。申込みに際して参考にしてください。

| 講義音声はダウンロードして、オフラインで学習できます。 |

| 講義動画は「専用サーバからの配信」なので、ダウンロードはできません。 |

| STUDYingアプリに講義動画をダウンロードして、オフラインで学習することができます。 |

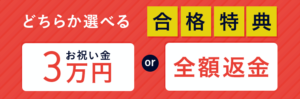

合格者特典の比較~特典の充実度NO1はアガルート~

下の表は、各スクールで用意されている合格者特典の比較表です

| 合格お祝い金3万円の進呈 または 受講料を全額返金 |

| 本試験終了から合格発表までの期間に対応した「合格返金制度」の適用があります(詳しくは後述します) |

| 合格お祝い金1万円の進呈 |

アガルートアカデミー

アガルートは、合格特典を2つ用意しており、2023年合格目標としている受講生への特典は、お祝い金3万円または全額返金です。

当ブログで初学者にオススメしている入門総合カリキュラム/フルを受講して、合格目標年の本試験に合格しますと、上記の合格特典が受けられます。

お祝い金3万円は

- 合否通知書データの提出

- 合格体験記の提出

のみで受けられますが、全額返金の場合は、1と2に加えて「合格者インタビュー」に出演しなけらばなりません。

下の表は、2つの合格特典を受けるための条件を比較したものです。全額返還を受けるためには、合格者インタビューへの出演が必要となります。

| お祝い金3万円の条件(2つ) | 全額返金の条件(3つ) |

| 合否通知書データの提出 | 同左 |

| 合格体験記の提出 | 同左 |

| 合格者インタビューの出演 |

なお、下の動画は「全額返金」の条件となる合格者インタビューの様子です。

山川靖樹の社労士予備校

ヤマ予備では、合格特典として「合格者返金制度」を設けています。

ヤマ予備のサブスクリプションを月額4,400円で受講する場合、最低でも10ヵ月は受講しなければなりません。

ただし、10ヵ月に満たなくても本試験に合格した場合は「合格者返金制度」が適用されるので、次のような取り扱いとなります。

月額制は、最低10ヶ月の継続が可能な方に限定した「割引制度」です。試験まで10ヵ月を切っている場合は、試験後も10ヵ月間の支払いは継続されます。

ただし11月の試験発表で合格されていた場合は、「合格返金制度」が適用されますので、試験月の翌月(9月)~合格発表月(10月)までの2ヵ月の支払い額は全て返金させていただきます。山川靖樹の社労士予備校ホームページより引用

スタディング

スタディングは、アガルートよりもお祝い金の額は少ないですが、1万円の合格お祝い金を受けることができます。

受講料が低価格な上に、1万円もお祝い金を受けることができるので、費用を抑えたいと考えている方にとっては、学習する際のモチベーション維持に役立つでしょう。

また、お祝い金を受ける条件も決して厳しくありません。

各スクールの受講生合格率(合格者数)

下の表は、各スクールの受講生合格率(合格者数)です。

| スクール名 | 合格率(合格者数) | 備考 |

| 28.57% | この合格率は、アガルートカリキュラム受講生の合否アンケート集計結果によるものです。 |

| 42人 | この合格者数は、ヤマ予備ホームページの「SAKURA報告」で合格報告された方の人数です。(令和5年本試験合格者数) |

| 145人+α | この合格者数は、スタディング社労士講座ホームページで掲載されている「合格者の声」に合格体験談を寄せている方の人数です。(令和5年本試験合格者数) |

アガルートアカデミーの合格率

アガルートアカデミーはホームページで「社会保険労務士試験におけるアガルートアカデミー受講生の合格率は28.57%!」(全国平均の4.46倍)と謳っています。

合格率の内訳は次のとおりです。

| カリキュラム | 令和4年合格率 | 令和5年合格率 |

| 入門総合カリキュラム受講生 | 16.22% | 22.67% |

| 演習総合カリキュラム受講生 | 43.04% | 33.85% |

| 全カリキュラム受講生 | 27.37% | 28.57% |

上記合格率の算出方法は

とのことなので、公表されている合格率に関しては、真偽不明ではありません。またカリキュラム受講生に限定したアンケートですから、単科講座や模擬試験だけを受験した合格者などは含まれていません。

カリキュラム受講生が提出する合否アンケートは、下記のように極めて簡単なもので、かつ特典も用意されていますから、多くの方が回答していると考えられます。

アンケートにお答えいただいた方には,もれなくAmazon(R)ギフトコード1,000円分を進呈致します。

アンケートの所要時間は2分ほどですので,ぜひご協力ください。

アンケートの回答は,2023年10月25日23:59までとさせていただきます。

アガルートアカデミーは2015年に開講したスクールなので、大手予備校のように毎年数百人もの合格者を輩出するのは難しいですが、カリキュラム受講生の28.57%が合格できるアガルートの講座は、高く評価されるべきでしょう。

また「入門総合カリキュラム」受講生の合格率が22.67%と、「演習総合カリキュラム」の受講生に比べて約11%程度低くなっていますが、2015年から難化した社労士試験に、入門者(初学者)の約1/5以上が合格できる実績は高く評価できます。

カリキュラム受講生合格率28.57%のアガルート社労士講座へのお申し込みはこちらをクリックしてください

当ブログでは、アガルート社会保険労務士試験講座について個別に考察した記事をアップしています。受講を検討されている方は、下のリンク記事もご参考にしてください。

山川靖樹の社労士予備校

ヤマ予備は、ホームページに「SAKURA報告」というフォームを設けて、受講生からの合格報告を募集しています。

この「SAKURA報告」から合格報告された方の数は40名(令和5年)です。

しかし、報告しても他のスクールのような受講生への特典はありませんので、サブスクリプションを受講して合格された方の正確な人数は分かりません。

ひとまず、SAKURA報告にメッセージが掲載されているサブスクリプション受講生の人数をカウントしたところ、以下のような人数となりました。

| 令和5年社労士試験合格者数 | 42人 |

| 令和4年社労士試験合格者数 | 51人 |

| 令和3年社労士試験合格者数 | 51人 |

| 令和2年社労士試験合格者数 | 41人 |

| 令和元年社労士試験合格者数 | 44人 |

この合格者数は、あくまでもメッセージを添えてSAKURA報告をされたサブスクリプション受講生の数ですので、実際の合格者数はもう少し多いものと思われます。

決して大手予備校ではない「山川靖樹の社労士予備校」ですが、毎年40名以上のサブスクリプション受講生を合格に導きました。

この合格者の数からも、山川先生や三宅先生の講義は、良質なことが分かりますし、何より月額4,400円で合格レベルに達するコストパフォーマンスは見事といえるでしょう。

毎年40人以上の合格者を誇る山川靖樹の社労士予備校へのお申し込みはこちらをクリックしてください

当ブログでは、山川靖樹の社労士予備校について個別に考察した記事をアップしています。受講を検討されている方は、下のリンク記事もご参考にしてください。

スタディングの合格率

スタディングは、合格率と合格者数は公表していませんがホームページの「合格者の声」から合格者数を推測することができます。

この「合格者の声」に掲載されている人数は、受講生合格者数(実数)に限りなく近いと思われます。

なぜならば、スタディングの合格者特典はお祝い金10,000円が進呈されるのですが、その条件は以下のような簡単なものとなっているからです。

受講開始後の合格発表後に、アンケート及び合格体験談をご記入頂いた方

しかも「合格者の声」に掲載される合格体験談記入者の氏名は、イニシャルなどでも構わず、その上

「倍速で何度も繰り返し講義を聞いて、間違った問題を繰り返し説きました。」

といった簡単な体験談でも掲載されているので、ほとんどの受講生が合格体験談を躊躇うことなく提出しているはずです。

そうした前提で「合格者の声」から受講生合格者の人数を確認したところ、次のような数字となりました。

| 令和2年社労士試験受講生合格者数 | 19人+α |

| 令和3年社労士試験受講生合格者数 | 66人+α |

| 令和4年社労士試験受講生合格者数 | 65人+α |

| 令和5年社労士試験受講生合格者数 | 145人+α |

| 合計 | 295+α |

令和5年社労士試験の受講生合格数は、前年の65人から大幅に増え145人となっています。

運営コストをカットして、受講料を低価格に抑えている割には、これだけの合格者を輩出していることに驚きます。

過去50年分の本試験問題を精緻に分析して提供されるカリキュラムは、受講生のレベルを確実に高めているのでしょう。

合格者数295人以上のスタディング社労士講座「総合コース」へのお申し込みはこちらをクリックしてください

当ブログでは、スタディング社労士講座について個別に考察した記事をアップしています。受講を検討されている方は、下のリンク記事もご参考にしてください。

コメント