※当サイトは、アフィリエイト広告を利用しています

受験生Aさん

受験生Aさん直前期までは、独学で学習を進めてきましたが、法改正対策や白書対策などの直前対策はスクールで学ぶことを検討しています。どこのスクールの直前対策がオススメでしょうか?

受験生Bさん

受験生Bさん教育訓練給付金を利用できるスクールの基本講座で学んできましたが、基礎講座には直前対策が含まれていないので、どのような対策を講じればよいのか教えて下さい。

社労士M

社労士M今回の記事では、現行の試験制度で合格した私が、直前対策に悩む受講生に向けてオススメの直前対策講座をお伝えします。

現役社労士オススメの直前対策講座

社会保険労務士試験の範囲は広く、さらに「法改正」や「白書・統計」を直前期に学ばなければなりません。

独学で学習を進めてきた方や、とりあえず基本講座だけはスクールで学んできた方にとって、直前期の対策は悩ましい問題です。

そこで今回の記事では、今まで学んできた知識を定着させるとともに、直前期の対策も怠らないようにするため直前対策講座をご紹介します。

【次のような方にはスクールの直前対策講座をオススメします】

- 法改正対策と白書・統計対策はもちろんのこと、アウトプットする力をさらに身に付けたい方

- 試験科目を横断的に整理して、本試験で混乱しないように対策しておきたい方

- 選択式対策として、用語の暗記だけではなく解答テクニックも身に付けてたい方

社労士M

社労士M直前期の対策は、学習期間が約3ヵ月前後と短いので、効率よくこなしていく必要があります。

なぜなら直前対策に時間を掛けすぎると、今まで学んできた知識の定着がおぼつかなくなるからです。

今回の記事を担当する私の紹介

社労士M

社労士M私が今回の記事を書きました。

名前:社労士M

経歴:2011年(平成23年)の社会保険労務士試験に合格しました。

2013年(平成25年)に紛争解決手続代理業務試験に合格し、翌2014年(平成26年)には「特定社会保険労務士」を社会保険労務士名簿に付記しています。

ちなみに特定社会保険労務士とは、個別労働紛争における代理人として業務が認められた社労士のことです。

また、所属する都道府県社会保険労務士会では、判例に関する研究会や労使紛争に関する研究会に所属しており、研究テーマに関連する出版物の執筆にも参加しました。

社労士試験合格後は、現役の社労士に向けたセミナー講師なども務めてきましたので、社労士を目指す読者の方々へ有益な情報が提供できると自負しています。

合格のためにスクールの社労士講座を勧める理由【難易度からの理由】

「現役社労士オススメの直前対策講座」についてお伝えする前に、社労士試験が難化したことについてお話させてください。

社労士試験は2015年(平成27年)から著しく難化しました。

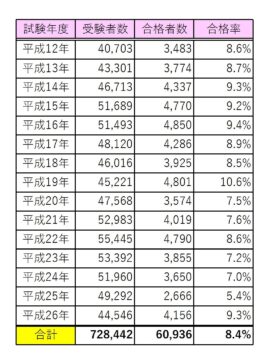

下の表は、現行の試験制度がスタートした2000年(平成12年)から2014年(平成26年)までの合格率です。

ご覧のとおり、表の期間の平均合格率は8.4%となっています。

ところが、試験水準が難化した2015年以降の平均合格率(下の表)は5.8%まで低下しており、直近の令和5年試験の合格率は6.4%となっています。

ちなみに令和3年試験は、近年としては珍しく7.9%と高い合格率となりましたが、そのことで難易度が低下した訳ではありません。

難易度が低下していない理由については、下にリンクした参考記事で解説しています。

また平成27年試験以降、社労士試験が難化した理由についても、下にリンクした参考記事で詳しく解説しています。

さて、資格スクールの合格率ですが、難化した2015年以降も概ね10%~20%代で推移しており、スクールが提供するカリキュラムにより学習知識やテクニックを学ぶことが合格への近道といえるでしょう。

今回ご紹介する各スクールは、毎年多くの受講生が合格する優良スクールで、現行の試験制度で合格を目指す方にはとてもおすすめです。

本記事では、現行の試験制度で合格した私が、各スクールでどのような直前対策講座を提供しているのかを、読者の方々にわかりやすくお伝えしていきます。

直前対策講座を選ぶ際の参考にして頂けますと幸いです。

現役社労士オススメの直前対策講座その1 アガルートアカデミー

最初にご紹介する直前対策はアガルートアカデミーです。

アガルートで直前期に受講できる講座は次の4つです。

- 法改正講座

- 科目横断整理講座

- 白書対策講座

- 選択式集中特訓講座

また、直前期のカリキュラム「答練パック」の受講生は、3つの答練に加えて「法改正講座」と「科目横断整理講座」を受講することができます。

アガルート講師陣による「直前期の過ごし方」のお話

講座の詳細についてお伝えする前に、講座を担当する竹田・池田両先生のお話(テーマは「直前期の過ごし方」)をまずはご覧ください。

池田先生曰く、直前期とは「テキストと過去問をグルグル回す期間(グルグル期間)」とお話されています。

受験生一人一人の学習スタイルは様々ですが、基本的な学習スタイルは「肢別の問題集等を解いて、理解不足な箇所をテキストで確認する」の繰り返しであると私は思っています。

上記の学習方法により「知識の定着」が図れますので、学習期間を通じて欠かすことはできません。

しかし直前期には、通常の学習に加えて法改正や白書・統計といった学習科目が加わるので、知識の定着が疎かになりがちです。

知識の定着が疎かにならないためには、法改正・白書対策を効率よく学ぶことが重要となってきます。

効率よく学ぶためには、動画において池田先生がお話されていた「グルグル回す8」:「直前対策2」の割合で学習を進めるのがベストでしょう。

アガルートに限らず、各スクールの社労士講座では、過去の出題傾向を細かく分析していますので、提供されるカリキュラムに沿えば「効率よく学ぶ」ことができます。

直前期の学習に不安を感じる方は、各スクールが用意している直前対策の受講をオススメします。

アガルートアカデミーの直前対策概要

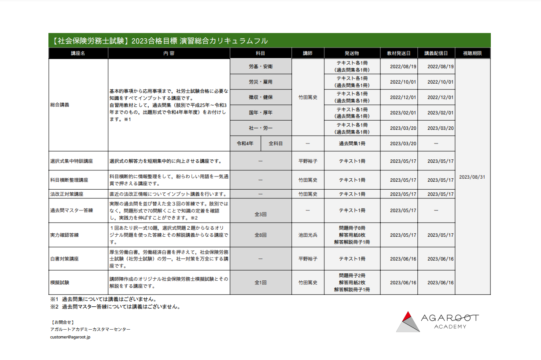

下の図は、アガルートアカデミーの「2023年合格目標:演習総合カリキュラムフル」(直前期の講座を含む)の配信・発送スケジュールです。

出典:アガルートアカデミー社会保険労務士試験講座

アガルートの直前対策は、5月中旬から6月中旬にかけて、法改正講座~白書対策講座~模擬試験をこなすスケジュールとなっています。

下のツイートの方は、アガルートの直前対策を「幸いにも5月中旬にリリースされるので、早めに取り組むことができ、終わり次第、各科目の復習ができる」と評価されています。

社労士に本腰はセキスペ終わってからかなあ。それまでプログラミングに専念して、案件で稼ぐ体制にはしておきたい。向いてなくても、やるだけやりたいという気持ち強い。

幸いアガルートは5月中旬に科目横断、法改正でる。それやってから、各科目にいく余裕ある。あくまで本腰はいれないだけ。

— はいあぞ (@wvhaship) December 9, 2019

下の表は、アガルートが総仕上げとして用意している「答練パック」の概要です。

| 名称 | 価格(税込) | 受講できる講座 | その他 |

| 答練パック | 87,780円 |

| 各答練と講座は単科としても販売されていますが、パックで購入しますと10,340円ほど安くなります。 |

「法改正対策講座」にはアウトプット用のオリジナル問題が掲載されていますので、重要な改正点もスムーズに知識の定着を図ることができます。

下に掲載したのは令和3年試験に合格された方のインタビューですが、アガルートの法改正講座は、アウトプットがスムーズにできると評価されています。

2021年合格向けは、例年よりも法改正対策講座のボリュームが多いと伺っていたため忙しい直前期に学習するのは少し大変でした。

総合講義のテキスト同様に、非常にわかりやすくまとめられており本試験までに3週以上回しましたね。

オリジナルの択一式と選択式の問題が多く掲載されていたので、アウトプットもスムーズにできたと思います。

社労士M

社労士M法改正対策講座に「オリジナル問題」が掲載されているので、講義の後に問題に取り組むことにより知識の定着が図れますね。

下のYouTube動画は法改正対策講座のサンプルです。受講を検討されている方は一度ご覧ください。

アガルートアカデミー「答練パック」の詳細・お申し込みはこちらをクリックしてください

アガルートの科目横断整理講座

直前期までに定着させた知識が、直前対策の学習をおこなったことで混乱し、各科目の共通点ないし相違点の整理がつかなくなることがあります。

そのような事態を危惧されている方は「科目横断整理講座」の受講を検討しましょう。

アガルートの科目横断整理講座は、既にインプットした知識を角度を変えて見直し、横断的に整理していきます。

科目ごとに紛らわしい制度を取り上げて、横断的に整理していくのがこの講座の特徴です。

横断的に整理することで、紛らわしい用語(または数字)を一気通貫により押さえることができます。

下の動画は、竹田先生による「科目横断整理講座」のサンプルです。受講を検討されている方は、一度ご覧ください。

令和3年に合格された方は、科目横断整理講座を受講したことで、各科目の共通点や相違点をうまく紐付けできて覚えやすくなったと評価されています。

特に選択式では紛らわしい語群から正しい選択肢を選ばなければならないので、横断整理はかなり重要です。

科目ごとの共通点や相違点整理に役立つ科目別横断整理講座を受けたことで、答えを導き出す瞬発力が身につきました。試験勉強中は毎日新しいことをインプットするため、いつの間にか忘れてしまっているものもたくさんあります。

各科目の共通点や相違点をうまく紐つけることで覚えやすくなり、忘れにくくなったかと実感しています。

アガルートの選択式集中特訓講座

アガルートでは、選択式対策講座(単科講座)も用意されています。

この講座は、選択式試験で必要となる「現場思考力」と「解答力」を短期間で集中的に向上させることを目的としています。

ここでいう「現場思考力」とは、知識がなかったとしても問題文から推測して正解を絞り込むことができる力をいいます。

暗記だけでは対処できない現場思考力を身に付けたいならば「選択式集中特訓講座」はかなりオススメです。

下のツイートは、アガルートで合格された方のものですが、講師からアドバイスされた「現場思考力」について端的に説明されています。

明日は社労士試験ですね!

選択式が不安な方が多いと思うので昨年アガルートの講師の方に言われたアドバイスを。「空欄の前後にはヒントがある」

訳わからん問題が出たらこれを意識して下さい。必ず答えが出るとは限りませんが、選択肢を絞り込むことは出来るはずです!#社労士試験

— コタとも (@kotatomo0914) August 27, 2022

社労士M

社労士M私が社労士試験に合格した時は、日本法令から発売されていた「選択式マスター講座(DVD版)」を使って解答テクニック(現場思考力)を身に付けました。

「選択式マスター講座」を繰り返し視聴したことで、選択式試験への苦手意識はかなり払拭できたと思います。

下の動画は「選択式集中特訓講座」のサンプルです。受講を検討されている方は、一度ご覧ください。

令和3年に合格された方は、選択式集中特訓講座を受講したことで「数(問題)をこなしてテクニックを身に付けることができた」と評価されています。

選択式の問題のなかには意外な角度から出題されるもののもあり、十分に勉強していても一筋縄ではいきません。

私は、択一の点数を安定して7割ほど取れるようになってからは選択式にビクビクしていました。

というのも択一と違い、「これをやっておけば大丈夫!」という確実な対応方法がないからです。

それでも、やるしかありません。

総合講義を繰り返して知識の定着を図りつつ、選択式に対応できるようテクニックを身につける勉強もしました。

テクニックを身につけるには数をこなすことが重要で、選択式集中特訓講座が役に立ちます。

選択式は知識で解ける問題以外に、文脈から予想できる「国語的」な問題もあります。

選択式集中特訓講座で問題に多くあたることで、予想するための勘を養うことができました。

アガルートの白書対策講座

学習経験者であればご存じでしょうが、社労士試験でいう「白書」とは主に次の2つの白書をいいます。

- 厚生労働白書

- 労働経済白書

社労士試験は、白書からの出題が少なくはありません。しかも統計等の最新情報は、直前期でなければ学ぶことはできないのです。

令和2年(第52回)社労士試験では、選択式試験で統計名を選ばせる問題が出題され、その難易度は合格基準点が1点に補正(救済)されるほどのものでした。

「白書」からの問題は、時には合否を左右しますので、対策を欠かすことはできません。

アガルートの白書対策講座では、本試験で出題される可能性がある情報を抽出して、かつ分野ごとに一元化したテキストを使用します。

さらにオリジナル予想問題で問題演習ができますので、本試験対策には十分役立つでしょう。

令和4年に合格された方は、白書対策講座を受講したことで、出題の傾向もある程度把握することができたと評価されています。

法律における問題は明確な正誤があり、覚えやすいですが、この一般常識問題については明確な出題範囲というものもなく、学習の当初はどのような出題がされるのか検討もつかず、これを失点してしまうといくら他の問題が解けたとしても不合格になるのではと不安でした。

この白書対策講座では、その不安をある程度解消することができ、出題の傾向性などもある程度把握することができました。テキストの内容的には、出題可能性のありそうな論点を中心にコンパクトにまとめられており、テキストの分量的にこれで足りるのかなと思いましたが、最終的にはこのテキストのみで学習を進め、他のテキストを追加で購入することなどはせずに本試験に臨みました。その結果、テキストの内容のみで十分解答することができましたので良かったと思います。

社労士M

社労士M白書対策には広範な学習が必要と思われがちですが、スクールで提供されるテキストならば、出題の可能性がある情報がまとめられているので、直前期に利用する価値はありそうです。

アガルートの法改正対策講座

社労士試験では、試験年の4月までに改正された事項が、多々出題されています。

そのため受験生は4月以降になると、通常の学習に加えて法改正事項も学ぶ必要があるのです。

アガルートの法改正対策講座では、出題が予想される法改正情報が覚えやすく整理されていますので、効率よく学ぶことができます。

この法改正対策講座も、白書対策講座と同様にオリジナル問題で演習できますので、知識の定着が図れるでしょう。

令和4年にアガルートを受講して合格された方は、法改正対策講座を受講したことで、自分では追いつけなかった改正情報を学べた上に、演習問題で知識の確認と定着が図れたと評価しています。

アガルートアカデミー各種「単科講座」の詳細・お申し込みはこちらをクリックしてください

現役社労士オススメの直前対策講座その2 フォーサイト

私がオススメする直前対策講座の2番目はフォーサイトです。

フォーサイトでは、直前対策のための5つの講座が用意されています。

5つの講座をセットにした「直前対策講座」は、フォーサイトのバリューセット「2」と「3」の受講生が学ぶものと同じです。

ちなみに、フォーサイト社労士通信講座の詳しい内容は、下の参考記事をご覧ください。

フォーサイトの直前対策概要

下の表は、フォーサイトの「直前対策講座」で学ぶことができる5つの講座の概要です。

| 講座名 | 講義時間 | 教材発送時期 | 価格(税込) |

| 法改正対策編 | 2時間47分 | 2023年7月下旬 | 10,800円 |

| 白書・統計対策編 | 3時間3分 | 2023年7月下旬 | 10,800円 |

| 横断まとめ編 | 2時間52分 | 2023年7月下旬 | 10,800円 |

| 択一対策編 | 4時間50分 | 2023年7月下旬 | 10,800円 |

| 選択対策編 | 3時間26分 | 2023年7月下旬 | 10,800円 |

1編ごとの価格は10,800円(税込)ですが、5編をすべて受講すると価格は49,800円(税込)となりますので、4,200円ほど割引された価格で受講できます。

なお、フォーサイトの直前対策講座は、教材発送時期が7月下旬なので、本試験日までの学習期間は約1ヵ月程度しかありません。

すでにご紹介したアガルートの「直前対策パック」、および後でご紹介するLECの「澤井道場」は4月下旬にスタートします。

そのため、直前期に学習時間の確保が難しい方は、申し込むにしても5編すべてを受講するのは厳しいので、特に受講したい講座を単科で申し込むか、または他のスクールの直前対策を受講するしかないでしょう。

教材の発送が遅くてもフォーサイトの直前対策講座をオススメする理由

タイトなスケジュールであってもフォーサイトの直前対策講座をオススメする理由は、何といっても受講生の高い合格率です。

フォーサイトの直前対策講座のみの受講生合格率は公表されていませんが、直前対策講座が受講できるバリューセット「2」と「3」の合格率はかなり高い数字となっています。

下の表は、教育訓練給付金制度を利用してフォーサイトのバリューセット「2」と「3」を受講された方の合格率です。

♦平成29年~令和3年のリューセット2の合格率

| 受験者数 | 3,807人 |

| 合格者数 | 849人 |

| 合格率 | 22.3% |

♦令和3年のバリューセット3の合格率

| 受験者数 | 326人 |

| 合格者数 | 109人 |

| 合格率 | 33.4% |

参照:厚生労働省「教育給付金制度」検索ページ

上記の数字は、厚生労働省が発表していますから、100%客観的な数字です。その客観的な数字を見ると、直前対策講座が含まれているバリューセット「2」と「3」を受講した多くの方が本試験に合格していることがわかります。

この高い合格率からもわかるように、教材の発送時期が遅くても、極めて質の高い講座を提供しているのです。

なお、フォーサイトを受講して令和3年の本試験に合格された方は、次のようなお話をされています。

特に基礎講座テキストは、見やすく分かりやすかったです。『白書・統計対策編』は、結果論にはなりますが、やっていなければ今年の試験は絶対合格できなかったと思います。

あとは質問機能も利用しましたが、私の質問に対する先生の回答がドンピシャで、的はずれな回答が一切なかったので、勉強になりましたし学習がはかどりました。

白書・統計は、直前期なるまで学習に取り組めませんから、この学習にしっかり取り組めたか否かで、合否を分ける可能性があります。

特に独学者の場合は、自身でスケジュール管理をおこなうため、白書・統計対策に割く時間を惜しみがちです。

独学の方が合格を勝ち取るには、せめて直前対策、特に法改正対策と白書・統計対策だけはスクールで受講することをオススメします。

法改正対策編

フォーサイトの法改正対策は、改正部分から出題の可能性がある箇所をピックアップして、その箇所を集中的に講義するスタイルです。

しかも改正前後を比較し、さらに改正されていない部分も提示してくれますから、ひっかけ問題対策も講じることができます。

また、改正にからめた各科目の復習もできますから、受講生からの評判も上々です(下のツイートを参照してください)。

法改正対策編は法改正という視点から各科目復習できて良い感じですねー

労一まで終わってしまいましたがこの講義は楽しい!#シャロ勉 #フォーサイト— アカメ (@807squid) July 5, 2021

下の動画は、担当講師である二神先生の「大大チャンネル(短時間労働者への社会保険適用拡大)」です。フォーサイトが法改正についてどのような講義をするのかの参考になりますので、一度ご覧ください。

また、受講生に人気のeライブスタディでも、直前期には法改正事項の講義がおこなわれます。これも「大大チャンネル」のアーカイブからご覧になれますので、受講を検討されている方は一度ご覧ください。

白書・統計対策編

フォーサイトの白書・統計対策は、一般常識科目での合格基準点割れの大きな原因となる「白書・統計」問題対策を約3時間の講義でおこないます。

出題が予想される箇所を効率よく学習できるので、白書・統計で苦い思いをされた学習経験者にはオススメです。

下のツイートの方(フォーサイトの受講生)は、フォーサイトの白書・統計対策は「神」とまで言い切るほど評価されています。

フォーサイトの白書統計対策は控えめに言って神だと思います。これを完璧にやれば、個別に何かやる必要はほとんどないと感じましたし、何より動画の解説がわかりやすいです。この前の61%も、嬉しくて試験中マスクの下でにやけてました😆おかげで一般常識も過去最高点を取ることができました✨ https://t.co/ExpV9GL2tm

— march【2022社労士試験】 (@march84130) August 31, 2022

こちらのツイートの方も、フォーサイトの白書・統計対策が多くをカバーしており凄いと評価されています。

本当にフォーサイトの白書・統計対策編す凄いと思いました!😳

ここまでカバーしていただけてたのにも関わらず他のところで点数取れなかったので悔しいです😱

二神先生本当に1年間ありがとうございました!

そして引き続きよろしくお願いします笑#フォーサイト#二神先生についていきます https://t.co/5WaWonLLL9— ゆとろう*社労士受験生* (@Yutooo1017) August 30, 2022

下の動画は、担当講師である二神先生の「大大チャンネル(2019年版労働経済白書のポイント)」です。フォーサイトが白書・統計対策についてどのような講義をするのかの参考になりますので、一度ご覧ください。

社労士M

社労士M性別別・事業規模別による割合なども解説付で学べますから、書籍で読むよりも理解が進む内容ですね。

横断まとめ編

フォーサイトの横断まとめは、法律間の類似規定などを比較して、どこが違うのかを明らかにしていきます。

全科目や諸規定を横断的に学習することで、ひっかけ問題や難解な出題にも対応できる力が付くでしょう。

下のツイートの方は、フォーサイトの横断テキストが「比較したい所が一覧で出ていた」ので、とても重宝したようです。

去年フォーサイトでした

横断テキストはとても重宝しました👍

比較したい所が一覧で出てますし、キーワードは太字、カラーで見やすかったです— coco@社労士のたまご (@tamashyaro1005) October 15, 2022

下のツイートの方は、フォーサイトで受講していなかった年も、横断テキストはフォーサイトのものを購入していたようです。

見やすかったです!

フォーサイトじゃない次の年とかも、横断テキストだけはフォーサイトのものを持ち歩いてた覚えが…。

フルカラーだし、わかりやすかった気がする。

古い記憶ですみません💦— 11ぴきのぺんぎん@お暇(おいとま)中 (@penguin_knit) October 15, 2022

令和4年に合格された方は、横断まとめ編がオススメの講座であるとインタビューでお話されています。

フォーサイトの教材でオススメの学習コンテンツは何ですか?

【Answer】

直前対策の横断まとめ編と、白書のポイントです。横断まとめ編は今までの知識が体系的になるのですごく助かりました。各科目のテキストで理解できなかった類似規定を整理することが出来ました。

また、白書も最後に詰め込まなきゃいけなかったのですが、白書のポイントだけ抜粋されていてボリュームを少なくしていただいてるので、パーっと読んでも理解することが出来たので、一般知識の対策になりました。

択一対策編・選択対策編

フォーサイトの択一対策編と選択対策編は、全科目にわたって総演習をおこなうものです。

択一対策編では、本試験で狙われやすい基本的な部分に絞った演習をおこない、選択対策編では、チェックしておくべき部分に絞った演習をおこないます。

択一対策編で出題される問題は、一問一答形式となっており、一つ一つの規定に関する問題を解いて知識を確認していきます。

選択対策編の解説講義では、選択肢だけではなく問題すべてにわたって注意すべき箇所を解説しています。

下のツイートの方は、フォーサイトの択一対策編は「知識の確認に凄く良いかも」と評価されています。

おはようございます☀

仕事の休憩中に勉強✍️

フォーサイトから届いた択一対策編をやりました(^^)知識の確認に凄い良いかも✨知らないことがまだまだ沢山ある💦😭その度にテキストに戻って復習です🥺帰宅したら少しまた勉強します!#行政書士受験生 pic.twitter.com/jVrp9qS1On— 伊藤 穣大 (@eUnm4JV43zBAopx) October 6, 2021

下のツイートの方は、フォーサイトの選択対策編に取り掛かり「テキストの内容で知識の抜け漏れがまだこんなにあった」と実感できたようです。

ようやくフォーサイト直前対策の「選択対策編」に取り掛かっていますが、3問目にして既に「テキストの内容で知識の抜け漏れがまだこんなにあったんや😨」と実感、、、この問題集は貴重だ😂#フォーサイト#社労士試験 #シャロ勉

— 鈴木翔@大阪/9月社労士事務所開業予定 (@suzuki_lssa) July 30, 2022

下の動画は、担当講師である二神先生の「大大チャンネル(イジワルな選択式問題にどう挑む!?)」です。フォーサイトが選択式の対策をどのような講義をするのかの参考になりますので、一度ご覧ください。

フォーサイト直前対策講座のお申し込みはこちらをクリックしてください(資料請求後にお申し込みすれば5,000円割引になります)

現役社労士オススメの直前対策講座その3 LEC(澤井道場)

私がオススメする直前対策講座の3番目はLEC(東京リーガルマインド)です。

LECの直前対策講座には、次の3つパックが用意されています。

- 直前ベーシックパック(9コマ)

- 直前インプットフル+模試パック(17コマ)

- 直前フルフルパック(24コマ)

しかし、今回オススメするのはこれらの直前対策講座ではなく、カリスマ講師として知られる澤井清治先生の「澤井道場」です。

余談になりますが、澤井先生が著わした初学者向け著書「ゼロからスタート! 澤井清治の社労士1冊目の教科書」はとても好評で、毎年発行されるほどの人気となっています。

澤井道場は、上記3つのパックよりも低価格で受講できる上に、合否を左右する一般常識にも重点を置いているので、一般常識で苦労している受験生に強くオススメします。

下のツイートの方は、澤井道場のノウハウを高く評価しています。

直前対策講座でイチオシの #LEC #澤井道場 パック。

澤井先生の熱意は講座テキストからも見て取れます。

熟考に熟考を重ねた内容、制作期間は約1年と伺います。この工数を自力でやると仮定すると…

そういう意味で7万円でノウハウを頂くのは安すぎると思います。— クッシー|第23回キャリアコンサルタント試験挑戦 (@kussyvioletLSSA) January 19, 2023

ここでの記事を読み進める前に、まずは澤井先生による「澤井道場」ガイダンス動画をご覧ください。

下に表示したのが、澤井先生がガイダンス内でお話されていたご自身のツイッターです。

澤井先生は、ツイッターの投票機能を使って多くの問題を出題しています。

しかも動画内でお話しされていたように、労働一般科目・社会一般科目の問題を多く出題していることから、澤井先生の熱の入れようがわかるでしょう。

社労士M

社労士Mここからは、澤井道場の概要と講座の特徴を見ていきます。

澤井道場

最初に「澤井道場(澤井直前道場フルパック)」の概要をご覧ください

| 講座名 | 価格(税込) | 使用教材 | 通信配信期間 |

| 10時間で仕上げる!一般常識圧迫講義 | 19,000円 |

| 4月24日~8月31日(教材は4月24日発送) |

| 直前MAX完全予想これだけ800本 | 37,000円 | 各科目別オリジナル問題+問題付き左右見開き速習解説(ポイント・まとめ・覚え方付き) 解説講義は1時間40×8回 | 7月3日~8月31日(教材は7月3日発送) |

| 澤井直前道場フルパック(上記2講座のパック) | 50,400円 |

澤井道場をフルパックで購入すると、単科で受講する価格よりも10%お得に受講できます。もちろん1つの講座だけでも受講することは可能です。

教材の発送と講義の配信は、4月の下旬から始まります。

澤井道場の中では「一般常識圧迫講義」が一番最初に配信されるので、他のスクールと比べて早めに一般常識対策に取り組めるはずです。

次に各講座の特徴をお伝えしていきます。

10時間で仕上げる!一般常識圧迫講義

一般常識圧迫講義はオリジナルレジュメを使って、統計・白書・労務管理・法令に関する知識をマスターしていきます。

オリジナルレジュメには問題が付いていますので、講義と同時進行でアウトプットをおこない、知識の定着を図っていきます。

私がこの講座をオススメする理由は、講義において選択式予想ポイントを徹底的にレクチャーしてもらえるからです。

選択式の一般常識科目で、合格基準点を割り不合格になった受験生は多くいます。そのような受験生には、この講座を強くオススメします。

下のツイートの方は、昨年(2022年)澤井道場を受講して、一般常識がオール満点であったと評価されています。

LECの澤井道場取るかな😊

去年は、澤井先生のお陰で、一般常識オール満点だった✨— ゆう2023年社労士絶対合格!! (@kumamon1811) February 2, 2023

下のYouTube動画は、2021年合格目標版のサンプル講義です。受講を検討されている方は一度ご覧ください。

社労士M

社労士M動画をご覧いただくとわかりますが、澤井先生のユニークな語り口と、わかりやすい語呂合わせで、取り組むのが面倒な白書・統計対策も楽しく学ぶことができますね。

並行して、澤井先生がツイッターで出題する問題も取り組むことで、一般常識に対する不安も少しは払拭されるでしょう。

直前MAX完全予想これだけ800本

直前MAX完全予想これだけ800本は、社労士試験の出題科目である8科目すべての予想問題(択一式)を解いていきます。

1科目で100肢の予想問題が出題され、解答後に解説講義によって問題の論点及び重要事項を確認します。

この講座で出題される問題は、法改正に対応しているので、演習を通じて法改正の学習ができるのが特徴です。

ちなみにLECは、次のような方にこの講座をオススメしたいようです。

- あと10点底上げしたい方

- 択一式で確実に基準点と総得点をクリアしたい方

- 法改正や最新情報に基づいた演習問題をやっておきたい方

社労士M

社労士M法改正の学習をどのようにおこなっていけばよいか悩む方は多くいます。

この講座ならば、演習を通じて法改正部分を理解・定着させられますから、法改正対策に悩んでいる方にもオススメです。

下のツイートはLEC社労士公式アカウントのものですが、「直前MAX完全予想これだけ800本」の学習方法について説明しています。

次に、解説冊子を見ながら、解説講義を聞いて復習します。解説冊子は、問題と解答解説が見開きになっています。復習が終わったら、また問題冊子を開いて、もう一度解いてみましょう。何回も間違えた問題は付箋を貼ったりして繰り返し覚えましょう😃 pic.twitter.com/wjKlNHmCOI

— LEC社労士 (@lecsyaroushi) July 1, 2021

下のYouTube動画は、2021年合格目標版のサンプル講義です。受講を検討されている方は一度ご覧ください。

澤井道場はこちらのページからお申し込みいただけます(資料請求もできます)

![]()

単科で受講できるLECの「法改正攻略講座」

先ほどオススメした「直前MAX完全予想これだけ800本」では、法改正事項も含めて問題演習をおこなうので、それだけで法改正対策になるのですが、やはり「法改正講座は単独で受講したい」という方には、LECの「法改正攻略講座(税込9,800円)」をオススメします。

法改正攻略講座では、過去2年分の改正点を学習しますので、油断しがちな前年度改正にも対応できるようになります。

さらにテキストの巻末にはアウトプット問題が用意されていますから、知識の定着が図れるでしょう。

法改正攻略講座は、5月8日より配信されますので、他のスクールよりは早めに取り組むことができます。

下のYouTube動画は、LEC直前対策講座のガイダンスです。動画を再生して頂けますと、法改正攻略講座のガイダンスからスタートします。

直前対策+αが利用できるスクール

ここで、今回ご紹介した講座の受講料を比較してみましょう。

| スクール名 | 講座名 | 価格(税込) |

| アガルート | 答練パック | 87,780円 |

| フォーサイト | 直前対策講座 | 49,800円 |

| LEC | 澤井道場 | 50,400円 |

どの講座も約50,000円~の価格になっています。

もちろん価格に相応しいクオリティではありますが、直前対策のみしか受講できないデメリットもあるます。

と思われている方は少なくはないでしょう。

そう思われている方にオススメなのが「スタディング社会保険労務士講座」です。

スタディング社会保険労務士講座

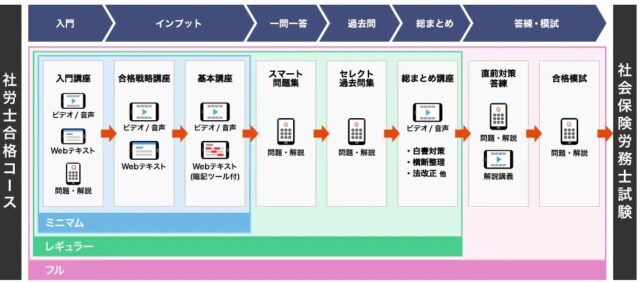

下の表は、スタディング社会保険労務士講座のスケジュールです。

出典:スタディング社会保険労務士講座

スタディングのレギュラーコースは、直前対策講座(総まとめ講座)が受講できる上に、人工知能(AI)を備えた学習ツールが利用できます。

しかもレギュラーコースの受講料は59,800円と、他のスクールの直前対策講座と比較しても高くはありません。

下のツイートの方は、スマート問題集と総まとめ講座だけを利用したいので、スタディングの受講を検討されているようです。

スタディングの10%オフクーポンが月末までなんだけど、社労士24も使いこなせてないのに…と悩んでしまう😱

でも合格お祝い金1万円もらえたら更新料が実質1万円切るから、スマート問題集(これすごく好き)+総まとめ講座だけ利用するとしても元取れるか…🤔

— みか@2023社労士受験🐧 (@meixiang55) October 26, 2022

最後にスタディングの社労士講座についてご紹介させてください。

スタディング社労士講座の総まとめ講座(直前対策講座)

スタディングの総まとめ講座では、次の直前対策が用意されています。

| 講義 | リリース(配信)予定日 |

| 労務管理 | 4月10日 |

| 社会保障制度 | 4月20日 |

| 計算事例対策 | 4月20日 |

| 横断整理 | 5月10日~5月31日 |

| 白書・統計 | 6月10日 |

| 判例学習 | 6月20日 |

| 法改正 | 6月30日 |

総まとめ講座は、試験年の4月10日から順次配信され、最後に「法改正」に関する講義が配信されます(6月30日の予定)。

社労士M

社労士M総まとめ講座の中には、「計算事例対策」や「判例学習」などの講義がありますので、他のスクールの直前対策と比較しても遜色はないと評価できるでしょう。

独学で学習を進めてきた方は、「横断整理」がリリースされ次第すぐに取り組んでみましょう。

スタディングの「横断整理」は、過去50年分の出題実績を分析していますから、その分析に基づいた類似規定や混同しやすい論点を知ることができます。

白書・統計の出題範囲は、膨大であることはいうまでもありません。スタディングの白書・統計対策では、過去50年の分析により出題の可能性が高いものを絞り込み講義してくれますので、効率よく学ぶことができます。

スタディングの総まとめ講座は、7つの講義を受講できますから、他のスクールが提供する直前対策と比べても遜色はなく、十分な直前対策を講じることができるでしょう。

なお、スタディングは無料登録しますと一部の講座を体験することができます。

無料登録してもDMなどは送られてきませんし、メールマガジンも「配信停止」にすれば送信されません。

とりあえず講義と学習ツールを体験してみたい方には、無料登録をオススメします。

おすすめスタディングへの無料登録(無料体験)はこちらをクリックしてください

問題集の特徴

スタディング社労士講座では「スマート問題集」と「セレクト過去問集」の2種類の問題集が用意されています。

総まとめ講座で直前対策に取り組む前に、2つの問題集で実力を測ってみましょう。

スマート問題集

「スマート問題集」(1760問)は一問一答形式の問題集です。

この問題集は、復習したい問題を「チェック」できるので、チェックした問題をまとめて解くことができます。

下の画像は、スタディング社労士講座のスマート問題集です。「○」「×」の下にある「要学習に追加する」をチェックしておけば、後でまとめて解くことが可能です。

出典:スタディング社会保険労務士講座

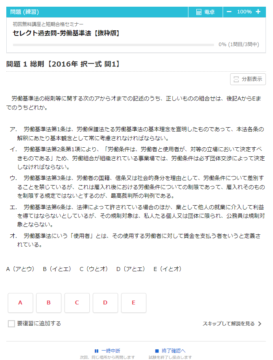

セレクト過去問集

「セレクト過去問集」(158問)は、出題頻度の高い論点を厳選した問題集です。この問題集の出題形式は、本試験と同様に5肢択一となっています。

問題は論点別に出題されるので、自身の苦手なテーマ(論点)を把握することができます。

下の画像は、実際の「セレクト過去問集」です。出題形式が本試験と同じ5肢択一であることがわかります。

出典:スタディング社会保険労務士講座

3つの出題モードと問題横断復習機能

2つの問題集には、3つの出題モードがあり、ご自身の進捗状況(学習レベル)に合わせて解くことができます。直前対策に取り組もうという受験生の場合は、本番モードでご自身の実力を試してみるのも良いでしょう。

- 練習モード

解くごとに解答が表示される - 本番モード

一定数の問題を解くまで解答は表示されず、本番のように時間制限を設定することができる - 復習モード

上記2つのモードで間違えた問題や「要学習に追加」した問題だけを解くことができる

下のツイートの方は、スタディングの演習問題が良問であると高く評価されています。

Twitter界ではマイナーですが、スタディグの早苗先生の講義はすっごくわかりやすいし、今回の試験もドンピシャで的中させてきましたよ!

演習問題も良問だし、答練とか合わせると3000肢ぐらいあるんではないかと思います🙆♀️

スタディングの中に勉強仲間もたくさんいるので覗いてみてください!!— karry chan (@yumikojima1218) August 31, 2022

また、スタディングが提供する問題集は、間違えた問題を「問題横断復習機能」を使って横断的に解くことができるので、とても便利です。

「問題横断復習機能」とは

【苦手問題だけを集めて集中的に学べる】

得点力をアップさせるコツのひとつに「苦手問題の克服」があります。問題横断復習機能を使えば、受講中に間違えた問題や、「要復習」にチェックした問題だけを選んでまとめて復習することができます。【試験直前対策に最適】

問題練習する範囲をカスタマイズでき、科目や不安なテーマに絞り込んで復習ができます。また出題は難しい問題順(正答率の低い順)や解答日時が新しい順など、複数選ぶことができます。試験直前期など、優先順位をつけて復習したいときにも便利です。(スタディングホームページより引用)

社労士M

社労士M「問題横断復習機能」を使えば、なかなか理解できない科目や論点を重点的に学習できますから、直前期には特に重宝しますね。

AI学習プラン

「AI学習プラン」機能は、中小企業診断士講座と社会保険労務士講座で利用できるサービスです(2023年4月時点)

この機能は、受講生の入力したデータに基づいて、AIが学習計画を作成する機能となっています。

この機能を端的にいいますと、下記のようなものです。

AI学習プラン機能では、大量の受講者の学習履歴データをAIで分析し、受講者の学習可能時間や現在の実力診断(実力診断テストの結果)を考慮して試験の予測得点(AI試験スコア)をシミュレーションし、AI試験スコアが最も高くなる学習プランを生成します。

実力診断テストを行うと、結果が表示されます。科目ごとに、スコア・順位・偏差値と判定がレポート形式で確認できます。これらを元に学習プランが作成されます。

スタディング社労士講座ホームページより引用

この機能は、AIが他の受講生の学習履歴データを加味してプランを提案しますので、相対評価の社労士試験対策には打って付けといえるでしょう。

AI学習プランについては、私のnoteにおいても考察しています(無料記事です)。ぜひご覧ください。

AI実力スコア

スタディング社労士講座では、2022年(令和4年)5月から「AI実力スコア」機能が提供されました。

「AI実力スコア」では次のことができます。

- 現在の試験得点予測をリアルタイムに把握できる

- 全受講生との比較ができる

- 苦手な科目(単元)をすぐに復習できる

「1.」は、スタディングに蓄積されている膨大な学習履歴や得点データを基にして「現在、受験した場合、どの程度得点できるのか」を予測する機能です。

試験得点の予測は「無料体験用・学習フロー」の受講生(無料登録されている受講生)であっても、履修した結果を基に一部の科目(単元)について予測されます。

「2.」については、過去1年間以内に学習した全受講生中、ご自身がどこに位置しているかを比較できます。

比較することで、自身のウィークポイントが把握できますし、全受講生の平均を上回っていれば、直前期のモチベーションアップになるはずです。

「3.」については、各単元ごとにAI実力スコアの平均と、自身の位置が表示されますので、苦手な単元が容易に把握できますし、復習にも役立ちます。

下のツイートの方は、当初は合格点には達していませんでしたが、数ヶ月の学習によって、AI実力スコアでほぼ合格点に達したと喜ばれています(ツイートの画像をクリックしますとスコアをご覧になれます)。

遂に、スタディングの択一式のAI実力スコアが、厚生年金の2/3、社一のすべてを残して、総合合格点に達しました😳✨#社労士試験 #資格試験 #資格勉強 #スタディング pic.twitter.com/LaLMvX8wMS

— 絢花の猫@2023年社労士スタディング受講生 (@ayakanoneko5) February 4, 2023

社労士M

社労士MAI実力スコアは独自のスコア計算ロジックにより算出しているので、詳細はスタディングホームページでご確認ください。

AI問題演習

スタディング社労士講座では「AI実力スコア」機能につづいて、「AI問題復習」機能も提供されました。

AI問題復習は、AIが最適なタイミングで復習すべき問題を自動的に出題する機能です。

学習開始当初は、学んでもすぐに忘れてしまう学習知識ですが、復習を繰り返すことで、次第に理解していくようになります。

AI問題演習は、受講生の問題解答履歴から「理解度」を集計し、最適な復習スケジュールを組んでいきます。この機能を利用すれば、AIにより「今日復習すべき問題」が出題されるので、理解度を一層高めることができるのです。

なお「AI問題復習」の仕組みについて、スタディングは次のように解説しています。

AI問題復習では、受講者ごと、問題ごとに「理解度」という数値を持ちます。受講者が問題を正解するたびに理解度が増え、理解度が大きくなるにつれ、次回の出題間隔が長くなります。また、問題を間違えると、理解度が減り、次回の出題間隔が短くなります。つまり、理解度が低い問題、間違った問題を、短い間隔で出題することにより、苦手な問題でも覚えることができます。

さらに、受講者が正解した場合、その問題が「簡単」と感じた場合は、理解度を大きく上昇させることで次の出題間隔を長くします。これによって、簡単な問題に時間を使わなくてよくなるので学習が効率化します。

逆に、受講者が正解した場合でも、その問題が「難しい」と感じた場合は、理解度の上昇を少なくすることで出題間隔を普段よりも短めにします。そうすることで、復習頻度と回数が増えるため、苦手な問題でも着実に覚えることができます。

スタディングホームページより引用

更新版の受講料

スタディングを受講した年に、残念ながら不合格となってしまった場合でも、スタディングで再受講すれば、更新版の価格で最新コースを利用することができます。

各コースの更新版価格は、次のとおりです。

| コース名 | 更新版の価格(カッコ内は更新前価格) |

| ミニマム | 22,000円(46,800円) |

| レギュラー | 27,000円(59,800円) |

| フル | 33,000円(74,800円) |

もちろん受講した年に合格することが望ましいですが、現時点で合格に確信を持てない方は、更新版価格で再受講ができるスタディング社労士講座を検討しても良いでしょう。

合格お祝い金

スタディングの社労士講座は、受講料が安価な上に、合格すれば10,000円も「お祝い金」として受けることができます。

出費を極力抑えて合格したいと考えている方には、「お祝い金」が試験へのモチベーションとなるはずです。

ちなみに、合格お祝い金の条件は

受講開始後の合格発表後に、アンケート及び合格体験談をご記入頂いた方

と簡単なもので、ホームページに掲載される「合格者の声」もイニシャルや仮名でも構いません。

社労士M

社労士M直前対策の受講を目的にレギュラーコースを申込された方が、合格してお祝い金10,000円を受け取れば、実質49,800円で直前対策+αが受講できたことになりますね。

スタディングのまとめ(合格者数等)

最後に、スタディング社会保険労務士講座の合格者数をお伝えします

スタディングホームページの「合格者の声」に掲載されている人数をカウントしたところ、次の数となりました。

| 令和2年社労士試験受講生合格者数 | 19人+α |

| 令和3年社労士試験受講生合格者数 | 66人+α |

| 令和4年社労士試験受講生合格者数 | 65人+α |

| 令和5年社労士試験受講生合格者数 | 145人+α |

| 合計 | 295人+α |

令和5年社労士試験の合格数は、前年の65人から大幅に増え145人となっています。

運営コストをカットして受講料を安価に抑えているのに、これだけの合格者を輩出できるのは、カリキュラムの充実はもちろんのこと、AIを駆使した学習ツールが充実しているからでしょう。

受講料が安価な上に、直前対策を講じることができるし、また人工知能を備えた学習ツールも利用できますから、直前対策+αを希望されている方にはスタディングの社会保険労務士試験講座を強くオススメします。

スタディング社労士講座の無料体験&お申し込みはこちらをクリックしてください

ラストスパート講座【2023年合格目標】

追記のようになりますが、2023年(令和5年)5月18日にリリースされた「ラストスパート講座」をご紹介します。

ラストスパート講座で受講できる講座は、次の4つです。

| 講座名 | 講義時間およびテキスト | 価格 | その他 |

| 選択式解法講座 |

| 5,500円 | 「解法講座」ですが、問題演習はありません |

| 労働安全衛生法 最後の100分講座 |

| 5,500円 | 講義のスライドとWebテストは「基本講座」から抜粋したものです |

| 労働保険徴収法 最後の100分講座 |

| 5,500円 | 講義のスライドとWebテストは「基本講座」から抜粋したものです |

| 3コースセット | 上記の講座をセットしたものです | 12,800円 |

次に、それぞれの講座の特徴をお伝えします。

選択式解法講座

選択式解法講座の講義は、「解答手法編」と「実践演習編」の2つが用意されています。

「解答手法編」は、次のような講義です。

長年の受験生が無意識にやっているような、基本的な問題の処理の仕方から解説を行います。また、応用編として全受験生に役立つ試験テクニックを伝授し、選択式突破のための武器を身に着けます。

スタディング社会保険労務士講座ホームページより引用

基本的な問題処理の仕方は、学習経験者であれば今さら学ぶ必要はありません。しかし応用編では、解法に役立つ「テクニックを伝授」してくれますから、合格基準点がなかなか超えられない方にとっては、有益な講座といえます。

「実践演習編」は、次のような講義です。

実際の過去問題を例に、テクニックをどのように活用するのか講義を行います。

スタディング社会保険労務士講座ホームページより引用

実践演習編は、労働科目と社保・常識科目の2回に分かれていますので、解答手法編で学んだ知識を試験科目ごとに活かすことができるのが特徴です。

直前期になっても、選択式対策が不安な方には、この選択式解法講座をオススメします。

選択式解法講座の詳細・お申し込みはこちらをクリックしてください

最後の100分講座

最後の100分講座の特徴について、スタディングは次のように謳っています。

暗記勝負の2科目を100分で総まくり!

「試験直前の限られた時間で早苗講師が復習するとしたら?」

をテーマに、もう一度見直しておきたい箇所を短時間で総ざらいします。

スタディング社会保険労務士講座ホームページより引用

学習経験者であれば、すでにご存じかとは思いますが、安衛法と徴収法は暗記で対応できる科目です。

しかし暗記で対応できる分、時間の経過と共に忘れやすくなります。

しかも安衛法と徴収法は学習範囲が広いため、復習にも時間がかかります。

直前期に効率的な復習するには、スクールの講師として経験豊富な早苗先生の講義が必ず役立ちます。

どのように復習すべきか悩んでいる方には、「最後の100分講座」はオススメです。

下のリンクからスタディングに無料登録しますと、「最後の100分」で学ぶ項目をご覧になれます。

コメント