※当サイトは、アフィリエイト広告を利用しています

受験生Aさん

受験生Aさん社労士試験の受験を考えていますが、平成27年の試験から難易度が上がったと聞いており、独学で合格する自信がありません。

しかも試験対策に多くの費用をかけることができない事情もあるので、受講料が安くて、かつ合格率もそれなりに高いスクールがあれば教えてください。

受験生Bさん

受験生Bさん今まで独学で社労士試験の学習を進めてきましたが、難易度が高く不合格つづきです。

合格するためにスクールを利用して勉強をつづけたいのですが、子どもがまだ小さいので、家事や育児の隙間時間で学べるスクールがあれば教えてください。

社労士M

社労士Mこのようなお悩みを持っている受験生には、スタディングの社会保険労務士講座をオススメします。

✔この記事を読み進めると、次のことがわかります

- 社会保険労務士試験の難易度

- 担当講師である早苗俊博先生の経歴

- スタディング社労士講座の特徴と受講料

- ツイッター登録者によるスタディング社労士講座の口コミ

- スタディング社労士講座の効果的な学習法

- スタディング社労士講座の独自コンテンツ

- スタディング社労士講座受講生の合格者「数」

下の目次を開きますと、上記に関連する記事に飛ぶことができます。

スタディング社会保険労務士講座

スタディングは、2008年(平成20年)に中小企業診断士講座をスタートし、その後も数多くの難関資格対策講座を開講してきました。

社会保険労務士講座は、2019年(令和元年)に開講した比較的新しい講座ですが、受講生合格者数は決して少なくはなく、一部のツイッター登録者の間でも高い評価を得ています(詳しい合格者数は後述します)。

スタディングの特徴として真っ先に挙げれるのは、短期間で合格した受講生の勉強法を徹底的に研究し、研究結果に基づいた学習ツールを開発していることです。

「短期間で合格」した受講生の勉強法に基づき生まれた学習ツールは、忙しい方でもスキマ時間を使って効率良く学ぶことができます。

今回の記事では、スタディングの社会保険労務士講座の特徴や口コミはもちろん、独自コンテンツや受講生合格者の数などを、読者の方々にわかりやすくお伝えしていきます。

今回の記事を書いた私の紹介

私が今回の記事を書きました。

名前:社労士M

経歴:2011年(平成23年)の社会保険労務士試験に合格しました。

その後、2013年(平成25年)には紛争解決手続代理業務試験に合格し、翌2014年(平成26年)4月15日付で「特定社会保険労務士」を社会保険労務士名簿に付記しています(特定社会保険労務士とは、個別労働紛争における代理人として業務が認められた社労士のことです)。

また、所属する都道府県社会保険労務士会では、労働判例や労使紛争に関する研究会に所属しており、研究テーマに関連する出版物も執筆しました。

上記以外にも、社労士向けセミナーの講師なども務めてきましたので、当ブログを読まれている方々へ有益な情報が提供できると自負しています。

合格のためにスクールの社労士講座を勧める理由【難易度からの理由】

スタディングの社会保険労務士講座についてお伝えする前に、社会保険労務士試験が難化したことについてお話させてください。

社労士試験は2015年(平成27年)から著しく難化しました。

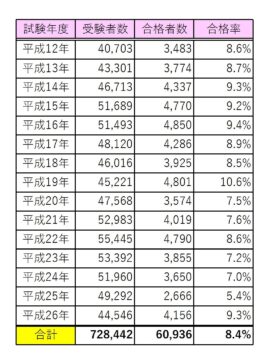

下の表は、現行の試験制度がスタートした2000年(平成12年)から2014年(平成26年)までの合格率です。

表中期間の平均合格率は8.4%となっています。

ところが、著しく難化した2015年以降の平均合格率(下の表)は5.8%まで低下しており、直近の令和5年試験の合格率は6.4%となっています。

ちなみに令和3年試験は、近年としては珍しく7.9%と高い合格率となりましたが、そのことで難易度が低下した訳ではありません。

難易度が低下していない理由については、下の参考記事でくわしく解説しています。

また平成27年試験以降、社労士試験が難化した理由についても、下の参考記事でくわしく解説しています。

さて、資格スクールの合格率ですが、難化した2015年以降も概ね10%から20%台で推移しており、スクールが提供するカリキュラムにより学習知識やテクニックを学ぶことが合格への近道といえるでしょう。

今回ご紹介する「スタディング社会保険労務士講座」は、受講生合格者数も少なくはなく、しかもAI(人工知能)を駆使した学習ツールも提供しているので、オンライン学習に抵抗がない方にはオススメのスクールです。

本記事では「スタディング社会保険労務士講座」について、現行の試験制度で合格した私の考察を交えつつ、読者の方々にわかりやすくお伝えしていくので、最後までご覧頂けますと幸いです。

スタディング社会保険労務士講座を担当する早苗俊博先生について

スタディング社会保険労務士講座を担当する早苗俊博先生は、元々学習塾の講師でした。

社労士試験合格後は、職業訓練校での講師を経て、年金事務所の年金相談業務に従事します。

年金事務所では、約2,000件の年金相談を受けており、そこで培った知識は、スタディングの講師となった今でも十分に活かされているようです。

実際「月刊社労士受験」誌上において、年金科目の執筆を担当しており、年金の難解論点をわかりやすく解説されています。

月刊社労士受験5月号

本日発売です。

特集 早苗 俊博先生

「集中解説 年金の難解論点」

受験生の方が苦手とする

加給年金額・振替加算・中高齢の寡婦加算

・在職老齢年金等の論点を総ざらい!

あ、4月1日ですが嘘ではありません#社労士受験#年金#一般常識#法改正#労一対策#択一選択 pic.twitter.com/YQHB1ykZqO— 月刊社労士受験 編集部(労働調査会) (@sharoushi_juken) March 31, 2021

下のツイートの方は、早苗先生が「沿革から説明」してくれることで、すごく腹に入りやすかった(すごく納得した)と評価されています。

合算対象期間は、制度の狭間の救済の仕組みみたいな感じですよ。

元々は、国年が始まった時に様々な制度を繋いだ数珠つなぎ年金の時の専業主婦の救済から始まるそうです。

スタディングの早苗先生が、沿革から説明してくださいましたが、個人的には沿革を理解すると、すごく腹に入りやすかったです。— ゆうぱぱ (@mglpdsnlt) February 27, 2021

下のYouTube動画は、合格された受講生が早苗先生の講義についてお話されたものです。講義の中で「実務の失敗談」なども交えてお話されるので、印象に残り覚えやすかったと評価されています。

スタディングでの早苗先生の講義は、YouTubeにアップされていませんが、スタディングに無料登録しますと無料体験用の「入門講座(労災保険法のみ)」と「合格戦略講座(労働基準法のみ)」および「基本講義(以下の項目)」が視聴できます。

- 労働基準法(年次有給休暇1)

- 労災保険法(遺族補償給付1)

- 国民年金法(給付の種類等・基礎年金1)

受講を検討されている方は無料登録して、講義を体験してみましょう(無料体験できる科目は、2023年1月時点のものです)。

とりあえず早苗先生の講義と学習ツールを体験してみたい方には、無料登録をオススメします。

【2023年5月9日 追記】

かつてスタディングの受講生であった疋田大先生が講師陣に加わりました。疋田先生の講義(労働一般)は、下のYouTube動画からご覧になれます。

スタディング社会保険労務士講座の「特徴」と「受講料」について

下の表は、スタディング社会保険労務士講座で提供されているコース一覧です(表を右にスクロースしてご覧ください)。

| ミニマム | レギュラー | フル | |

| 価格 | 46,800円 | 59,800円 | 74,800円 |

| 教材 |

| ミニマムの教材に加えて

の2つが提供されます | レギュラーの教材に加えて

が提供されます 直前対策答練は択一式84問、選択式38問です |

| 講座(ビデオ・音声) |

| ベーシックの講座に加えて

が受講できます | レギュラーの講座に加えて

が受講できます |

| その他 |

|

|

|

社労士M

社労士Mスタディング社労士講座は、3つのコースが用意されているので、申込者の学習経験に合ったコースで学ぶことができます。

受験経験のある学習経験者ならば「ミニマム」で十分かもしれませんが、アウトプット力も身に付けたい方には、直前対策答練と合格模試が利用できる「フル」がオススメです。

スタディング社会保険労務士講座の特徴

スタディングの社会保険労務士講座は、過去50年分の出題実績を精緻に分析し、必要十分にして最小限のカリキュラムを開発しています。

過去の出題傾向を分析することは、他のスクールでもおこなっていますが、過去50年分という長期間の分析をしているのは、スタディングだけです。

過去50年分の出題実績を分析し、「繰り返し問われる知識」と「無視すべきノイズ知識」を詳細に見分けています。

下の画像は「スタディング社会保険労務士講座活用術」の一コマですが、テキストのコンセプトとして

過去50年の出題でひっかけポイントとされたところを先回り。

と謳っています。

出典:スタディング社会保険労務士講座

どういうことかというと、過去50年の出題実績を分析しているので「正解(ゴール)」へたどり着くまでの「ひっかけポイント(難所)」を提示してくれるのです。

ひっかけポイントとは?

- 役所の名称等(例えば所轄と管轄の違いなど)

- 日数(例えば届出期限や給付日数など)

過去50年分の出題実績を分析して、上記のように繰り返し問われた「ひっかけポイント」を提示していますから、スタディングの受講生は、難所にぶつかることなく正解(ゴール)へ先回りできます。

社労士M

社労士M「ひっかけポイント」についてくわしく知りたい方は、スタディングに無料登録して「スタディング社会保険労務士講座活用術」をご覧になってください。

もちろん、50年分の分析によって「無視すべきノイズ知識」もあぶり出していますので、効率よく合格レベルに到達することができます。

社労士M

社労士Mスタディング社労士講座の特徴を一言で述べますと「過去問最重視の講座」といえるでしょう。

講義の時間

スタディング社会保険労務士講座の骨格である「基本講座」と「総まとめ講座」の講義時間は、次のようになっています。

- 基本講座 約124時間

- 総まとめ講座 約21時間

講義時間は、他のスクールと比較しても決して短くはないので、合格のために必要な知識を学ぶことができます(下の「参考記事」では、スタディングと他のスクールとの講義時間を比較しています)。

すでにお伝えしましたが、スタディングの社労士講座は過去50年の出題実績を分析し、必要十分にして最小限のカリキュラムを提供しています。それにもかかわらず、基本講座だけでも124時間もあるのですから、充実した講義内容といえるでしょう。

各コースの特徴

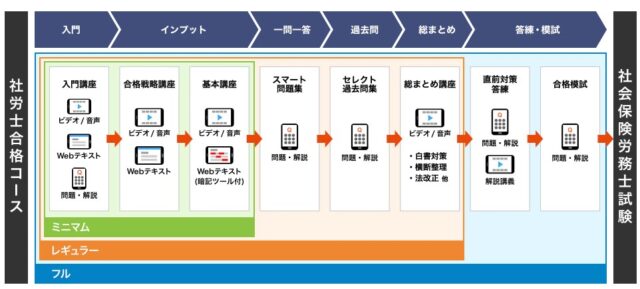

スタディング社会保険労務士講座には3つのコースが用意されていますが、各コースのスケジュールは下の図のようになっています。

出典:スタディング社会保険労務士講座

「入門」から「過去問」までの間で、学習知識を吸収・定着させ、「総まとめ」で本試験で得点する力を身に付けます。

最後の「答練・模試」が特に重要で、直前対策答練と合格模試により合格レベルまでの力を身に付けていきます。

受験経験が豊富な方であれば、ある程度の解答力が身に付いているので「ミニマム」でも十分でしょうが、学習経験が少ない、または学習ブランクのある方には「レギュラー」がオススメです。

下のツイートの方は「ベーシック(現レギュラー)」コースに申込み、必要に応じて答練と模試の利用を考えるようです。

コメントありがとうございますスタディング仲間!嬉しいです私はベーシックでがんばります!答練と模試は別で購入できる?ようなので必要になったら追加しようかと…。。

— みゆき@社労士試験2023がんばる (@yuki_namakemono) September 1, 2022

社労士M

社労士M「入門講座」の一部や「合格戦略講座」の一部も、無料登録すると視聴できます。

テキストの特徴

スタディング社会保険労務士講座で使用するテキストは、WEB(インターネット)で配信されます。

WEBテキストですから、防水機能の備わったスマートフォンやタブレットを使用すれば、入浴中でも見ることができるのです。

下のツイートの方は、テキストが入浴中に見れることが便利であると評価されています。

昨年社労士24使って、今年はスタディングにしました。

スタディング安すぎて不安でしたが、僕にはすごく合ってます。

家でダウンロードしてスキマ時間に動画を見るとか、テキストもスマホに入ってるので入浴中にやるとか、何かと便利です。

もしだめだと来年割引あるし、合格したら一万円もらえます— としお@The一般的なアラフィフ男子 (@Notes_of_SelfPJ) October 21, 2022

また、製本されたテキストですと、読みたいページを探してめくる手間がありますが、WEBテキストならば「AI検索」使うことで学びたいページが表示され、学習も捗ります。

下のツイートは、中小企業診断士講座受講生のものですが、スタディングのAI検索を「苦手項目を潰す(再学習する)には最高の機能」と評価されています。

スタディングのAI検索機能使ったこと無かったけど、範囲を一通り終えた後に苦手項目重点で潰すには最高の機能じゃないですか。

なんだかんだスタディング凄い優秀。

もしまた他の資格勉強することがあればまたスタディング使うと思う。 pic.twitter.com/5DO4Sk0ttK— Hibiki613@中小企業診断士受験予定 (@tototomamanan) June 14, 2022

WEBテキストにはAI検索の他に「暗記ツール」という機能があります。

下の画像は、私が使用しているWEBテキストですが、右上にある「暗記ツール」の箇所をONにしますと、文字を赤色のマーカーで隠せます。条文暗記はもちろん、選択式対策にも利用できる便利な機能です。

出典:スタディング社会保険労務士講座

社労士M

社労士M画像をご覧いただくとわかるように、WEBテキストはフルカラーなので、図表やグラフも見やすくなっています。

フルカラーは、2色刷りのテキストに比べて視覚的に覚えやすいですよね。

なお、製本されたテキスト(冊子版オプション)も提供されていますので、インターネットを利用してテキストを読むことに抵抗があるようでしたら、製本テキストの購入も検討してみしょう。

ただし、購入には別途費用が必要で、全コースで使用する基本講座用のテキストは29,800円(全20冊)となっています。また、製本テキストは白黒印刷で、WEBテキストのようにフルカラーではありません。

問題集の特徴

スタディング社会保険労務士講座では「スマート問題集」と「セレクト過去問集」そして「選択式ポイント問題集」の3種類の問題集が用意されています(ミニマムコースでは利用できません)。

基本講座に対応しているのが「スマート問題集」(1760問)で、一問一答形式の問題集です。この問題集は、復習したい問題を「チェック」できるので、後でチェックした問題をまとめて解くことができます。

下の画像が、スタディングで使用するスマート問題集です。一問一答形式で○×の下にある「要復習に追加する」をチェックしておけば、後でまとめて解くことが可能です。

出典:スタディング社会保険労務士講座

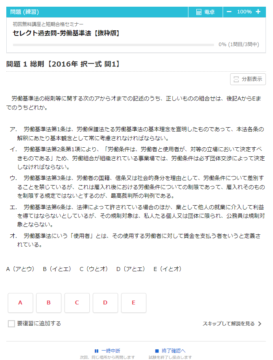

「セレクト過去問集」(158問)は、出題頻度の高い論点を厳選した問題集です。この問題集の出題形式は、本試験と同様に5肢択一となっています。

問題は論点別に掲載されているので、自身の苦手なテーマ(論点)を把握できます。

下の画像が、実際の「セレクト過去問集」です。出題形式が本試験と同じ5肢択一であることがわかります。

出典:スタディング社会保険労務士講座

2つの問題集には次のモードがあり、ご自身の進捗状況(学習レベル)に合わせて解くことができます。

- 練習モード

解いた後に解答が表示される - 本番モード

一定数の問題を解くまで解答は表示されず、本番のように時間制限を設定することができる - 復習モード

上記2つのモードで間違えた問題や「要復習に追加」した問題だけを解くことができる

下のツイートの方は、スタディングの演習問題が良問であると高く評価されています。

Twitter界ではマイナーですが、スタディグの早苗先生の講義はすっごくわかりやすいし、今回の試験もドンピシャで的中させてきましたよ!

演習問題も良問だし、答練とか合わせると3000肢ぐらいあるんではないかと思います♀️

スタディングの中に勉強仲間もたくさんいるので覗いてみてください!!— karry chan (@yumikojima1218) August 31, 2022

「選択式ポイント問題集」(410問)は、50年分の過去問分析を根拠に、講師が条文をピックアップして「ここだけは覚えておきたい」という箇所を穴埋め問題にしてあります。

この問題集を繰り返し解くことにより、覚えるべき条文のキーワードや数字を定着させることができるでしょう。

ここまで紹介した3つの問題集は、自動採点してくれますし、間違えた問題は「問題横断復習機能」を使って再び解くことができるので、とても便利です。

「問題横断復習機能」とは

【苦手問題だけ集中的に学べる】

効果的に得点力をアップさせるコツのひとつに苦手の克服があります。横断復習機能を使えば、受講中の講座から、前回間違えた問題や要復習にチェックした問題だけを選んで、まとめて復習することができます。苦手な分野を克服して得点力を向上させましょう。【直前期の総仕上げにも便利】

問題練習する範囲をカスタマイズできますので、科目の選択や、気になるテーマを選んで絞り込んで復習することができます。また、出題の順番を難しい問題から(正答率の低い順)や解答日時が新しい順なども選ぶことができます。試験直前期など限られた時間のなかで、優先順位をつけて復習したいときにも便利です。スタディングホームページより引用

社労士M

社労士M「問題横断復習機能」を使えば、なかなか理解できない科目・論点を重点的に学習できますから、直前期には特に重宝しますね。

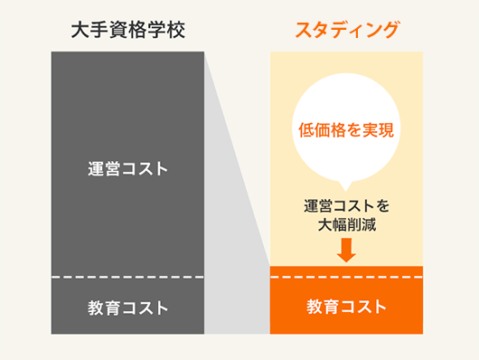

スタディングの受講料について

スタディング社会保険労務士講座の各コースは46,800円~74,800円の価格帯で受講できますので、他のスクールと比較するとかなりの低価格といえます。

合格お祝い金

スタディングの社労士講座では、受講料が安価な上に、合格すれば10,000円も「お祝い金」を受けることができます。

出費を極力抑えて合格したい方には、「お祝い金」が試験へのモチベーションとなるはずです。

ちなみに、合格お祝い金の条件は

受講開始後の合格発表後に、アンケート及び合格体験談をご記入頂いた方

と簡単なもので、しかもホームページに掲載される「合格者の声」はイニシャルや仮名でも構いません。

更新版の受講料

社労士講座を受講した年の試験に、残念ながら不合格となってしまった場合でも、翌年もスタディングで再受講すれば、更新版の価格で再受講できます。

各コースの更新版価格は、次のとおりです。

| コース名 | 更新版の価格(カッコ内は更新前価格) |

| ミニマム | 22,000円(46,800円) |

| レギュラー | 27,000円(59,800円) |

| フル | 33,000円(74,800円) |

受講した年に合格することが望ましいですが、長いスパン(複数年)での合格を目指している方は、更新版価格で再受講ができるスタディングを検討しても良いかもしれません。

ちなみに、社労士講座を安く更新できたことで、(他の)テキストが購入できたとツイートされている方がいました。

今月は数年ぶりにTOEIC受けて撃沈でした。

社労士の勉強再開!スタディングの10%off今日までだったから、やっと購入しました。更新版で更にお安い。

その分、テキスト購入することにしました。ユーキャンの速習レッスンに書き込むのに限界を感じてしまい— kc@TOIEC社労士勉強中 (@kc21710967) November 30, 2022

こちらのツイートの方は、更新版の価格が安く、合格お祝い金があることに加え、一問一答(おそらくスマート問題集)の解説が豊富という理由で、スタディングの継続を決めたようです。

来年に向けて、スタディングは更新が安い(合格お祝金もある)し、一問一答の解説が豊富で気に入ってるので継続する‼️

+αで社労士24かな~

— みか@2023社労士受験 (@meixiang55) September 1, 2022

割引クーポン

スタディングは、登録者向けに季節ごと(年末年始や夏季など)の割引クーポンが配布しています。

割引クーポンを利用すれば、他のスクールと比較しても、最安値に近い価格で受講できるでしょう。

こちらのツイートの方は、割引クーポンを利用して48,800円で受講できたと喜んでいます。

#スタディング、 体験申し込んだら10%オフクーポンもらえて、今なら答練と模試までついて48800円‼️

問い合わせたら、ダウンロードしたら自分で消さない限り1年間使えるって言うし、AIがいつでも実力診断してくれるんだって‼️

ズボラな私にピッタリ✨興奮の現場からは以上です!#シャロ勉

— すも美@日々勉強 (@mirai1689) August 30, 2022

社労士M

社労士Mスタディングは、テキストや問題集をオンラインで提供しているので、他のスクールが価格に転嫁している「運営コスト(人件費や一般管理費など)」を大胆にカットしています。

そのため、良質の講座を低価格で提供できるのです。

出典:スタディングホームページ

教育訓練給付金制度

スタディングは、今まで教育訓練給付金制度の利用はできませんでしたが、2024年(令和6年)合格目標より「合格コースフル」に限り利用できるようになりました。

「合格コースフル」は一般教育訓練に分類されるため、一定の条件を満たせば、受講料の20%(14,960円)がハローワークより支給されます。

詳細はスタディングの解説ページをご覧ください。

スタディング社会保険労務士講座の評判(口コミ)

運営コストをカットして、低価格で講座を提供しているスタディングですが、受講生からの評判も気になるところです。

果たして評判は良いのでしょうか、または悪いのでしょうか。

ここでは、受講生のツイートからの評判をご紹介します。

良い評判(口コミ)

社労士も独学でやりたいと思って始めたけど、文章が頭に入ってこなさすぎて、スタディングの無料講座登録→わかりやすくて本講座申し込みました。

新聞の年金相談とかがわかるようになってきた。嬉しい。

— とりごまこ (@72ntUgLe29itV8S) October 30, 2022

社労士M

社労士Mなかなか理解できずに苦しんでいた独学の方が、スタディングに無料登録して講義を受講したところ、理解できるようになり、本講座に申込されたようです。

また、スタディングの講義を進めたことで、新聞の年金相談(おそらくは「暮らし」に関する記事等)も理解できるようになったと評価されています。

さきほど、Twitterで「社労士探求会」なるものを見つけて調べていたら今年の6月か7月に障害年金のセミナーがあったらしく聞きたかった(でもその時は勉強中)焦るけどとりあえず働きながら年金アドバイザー2級と服部年金のセミナー、スタディングも継続。早苗先生みたく言葉で説明できるようにしないと

— ニモ@滋賀 R3 社労士有資格者 (@TYTYBKTgms6TBSY) November 23, 2021

社労士M

社労士M上のツイートの方は、合格後も年金の知識を得るために社労士講座を継続しているようです。

年金のスペシャリストである早苗先生のように「言葉で説明」できるようになりたいと呟かれています。

社労士の合格通知が届いてた。

合格を改めて実感できました。

自己採点通りでマークミスもなくて良かった! pic.twitter.com/tWGHMbU1od— ひー@資格勉強が趣味 (@money_no_tane) October 16, 2022

社労士M

社労士M令和4年試験(合格率5.3%)に合格された受験生のツイートですが、科目別の合格基準点を割ることなく合格されています。

ちなみにこの方は、一発合格されたようです。

他を見ていないので。正直わかんないんです。ごめんなさい。

ただ、スタディングにしたのは、①テキストや問題集がオンラインで済むからでした。あとは、②講師の早苗俊博社労士の話が頭にちゃんと入ってきた、③価格が安かった、という理由でした。無料体験もあったのが大きかったです。— たーぼー (@setoro) December 26, 2021

社労士M

社労士Mインターネットの利用に抵抗がない方ならば、「オンライン学習」はスクールを選ぶ際のポイントとなりそうですね。

早苗先生の講義は受講生から評判が良いので、受講を検討している方はスタディングに無料登録してご視聴されることをオススメします。

悪い評判(口コミ)

スタディングの社労士講座、わかりやすいんだけどテキスト機能とノート機能がまだうまく使いこなせない。動画視聴と問題演習が中心。iPad来たことだしいろいろ使ってみたい機能たくさん。 pic.twitter.com/680SwP4L9A

— にゃか☀️社労士2023受験生 (@nya0418) March 10, 2021

社労士M

社労士Mこちらの受講生は、テキスト機能と「ノート機能」がうまく使いこなせないと悩んでいます。

テキストは、AI検索や暗記ツールの使い方さえ覚えてしまえば、製本されたテキストよりも使い勝手の良さを実感できるはずです。

ノート機能(マイノート)については、スタディングでは「暗記ツール付きクラウド型自習ノート」と謳っていて、使い方に慣れれば、とても便利です。

「マイノート」の機能については、後ほどくわしくお伝えします。

スタディングでの社労士講座申し込んで講義、練習問題と全部スマホでやってきてみたけどイマイチ定着しないので、講義webテキストほぼ丸写しだけど自分なりにまとめてみた。

手がめちゃくちゃ痛いけど後で見返しやすいし。

みんなどうやって勉強してるのかなー pic.twitter.com/cBslwLytnH— ごまう@社労士受験生2023 (@bux221) August 28, 2022

社労士M

社労士M上のツイートの方は、オンライン学習に抵抗があるようで、WEBテキストを丸写しされています。

オンライン学習に抵抗がある方は、テキストに書き込みができないことで、知識が定着できないと悩むかもしれません。

ただし、別途28,600円の費用がかかりますが、冊子版のテキストを購入することもできますし、または、WEBテキストの覚えたいページを必要に応じて印刷する、市販のテキストとWEBテキストを併用して学習するといった方法もあります。

ちなみにスタディングのWEBテキストと、TACの市販テキストを併用していた方もいます。

スタディング社労士講座の更新版2022を申し込もう。ずっと2022年講座がおすすめに出てきてたこうなるとわかってたのね、スタディングさん

今年からオプションで冊子がある✨

今まではWEBのテキストは印刷せずTACの市販本を併用してた。#アナログ世代— yumi.i (@yumistone) August 22, 2021

社労士M

社労士Mスタディングは、オンラインで講座を提供することにより、徹底して「運営コスト」をカットしていますから、インターネットを使ったオンライン学習に抵抗がある方は、学び方に苦労するかもしれません。

スタディング社会保険労務士講座の学習法

スタディング社会保険労務士講座の「学習法」は至ってシンプルです。

学習の進め方

下の図は、社労士講座のスケジュールですが、インプット学習の骨格となる基本講座の講義を視聴した後、スマート問題集で知識の定着を図ます。うろ覚えな箇所はWEBテキストで確認し、必要に応じて暗記ツールを使用するのも良いでしょう。

出典:スタディング社会保険労務士講座

暗記ツールを使用すれば、読み返す度に記憶へ残そうとしますので、知識の定着に役立ちます。

ちなみに、スタディングの動画講義は「スライド形式」なので、動画だけでも学ぶことができます。この形式ならば、スキマ時間にスマートフォンを全画面表示して視聴することも可能です。

動画講義を視聴した後に論点等をテキストで確認する場合は、冊子のテキストですと、確認したい項目や用語をページをめくって探す必要がありますが、WEBテキストならば「AI検索」ができますので、検索窓に用語等を入力すれば該当のページを瞬時に表示してくれます。

社労士M

社労士M私はスタディングに登録していますが、AI検索は「WEBテキスト」だけではなく、「学習Q&Aサービス(後述します)」等のコンテンツからも探してきてくれるので、とても重宝しています。

基本講座とスマート問題集により、知識の定着を図りましたら、本試験と同じ5肢択一問題を解くことができる「セレクト過去問集」で実戦力を身に付けます。

すでにお伝えしましたが「本番モード」を使用しますと、制限時間を設定することができますので、直前期には本試験対策としても役立ちます。

また、新たに提供された「選択式ポイント問題集」を解き、条文中の重要ポイントを覚えていきます。

スタディングで学習を進めるにあたっては、各科目に「リリーススケジュール」があることを注意しなければなりません。

「自分は苦手な厚生年金保険法から学習を始めよう」

と思ってもリリース予定日が到来しなければ、学習できないのです。

2024年合格目標の「リリーススケジュール」は、試験年前年の7月から順次講座が配信されていく予定となっています(本記事をアップした2023年7月時点では、労働基準法のみリリースされています)。

社労士M

社労士Mリリースされていない科目は、リリース日が到来するまで学習できないので、すでにリリースされた科目の復習期間に充ててもよいでしょう。

どうしても先行学習されたい方は、市販のテキスト等を購入するか、または他のスクールのサンプル動画(YouTube動画)を視聴することをオススメします。

社労士勉強

スタディング学習で、雇用保険の途中で次回リリース待ちなので復習中。

父の死亡による遺族補償年金と母の死亡による遺族厚生年金などが同時に支給される場合においても、支給事由が異なるため併給調整はされません。ここは個人的にツボ。#社労士 #今日の積み上げ— こにんす@沖縄でCFP社労士目指す人 (@koninsu) September 28, 2022

上のツイートの方は、呟かれた時点で「雇用保険法」がリリースされていないので、すでにリリースされた「労災保険法」の併給調整を復習されています。

スタディング社会保険労務士講座の直前対策

スタディングの社会保険労務士講座では、次の直前期対策講座(およびアウトプット対策)が用意されています。

- 総まとめ講座

- 直前対策答練

- 合格模試

総まとめ講座

総まとめ講座は、試験年の4月中旬から順次配信され、最後に「法改正」に関する講義が配信されます(6月下旬予定)。2024年(令和6年)の配信スケジュールは次のとおりです。

| 講義 | リリース(配信)予定日 |

| 労務管理 | 4月10日 |

| 社会保障制度 | 4月20日 |

| 計算事例対策 | 4月20日 |

| 横断整理 | 5月10日 |

| 白書・統計 | 6月10日 |

| 判例学習 | 6月20日 |

| 法改正 | 6月30日 |

なお、ミニマムの受講生は総まとめ講座を受講できません。

社労士M

社労士M総まとめ講座の中には、「計算事例対策」や「判例学習」な講義がありますので、他のスクールの直前対策と比較しても秀逸な内容と評価できるでしょう。

「横断整理」は、基礎講座の復習としての位置づけにもなっています。基礎講座で学んだ知識を再確認する際は、「本番モード」でセレクト過去問集を解きつつ、同時に横断整理に取りかかるのも良いでしょう。

直前対策答練

直前対策答練は、リリースが6月下旬(2023年は6月30日)から7月上旬(2023年は7月10日)にかけてとなっており、まさに本試験に向けての「最後の仕上げ」となっています。

この答練は、オリジナル問題(本試験形式)が出題されるので、過去問を解きまくって、問題そのものを記憶している方でも、目新しい問題に触れることができますから、知識の応用に役立つでしょう。

また、直前対策答練には、講師による解答解説が用意されていますので、解いて終わりにはならず、解法テクニックについても学ぶことができます。

社労士M

社労士M直前対策答練は、選択式の問題も出題されるので、まったく見たことも聞いたこともない問題へアプローチ法(解法テクニック)も身に付けて、本番に備えることができるでしょう。

合格模試

合格模試は、本試験の約1ヶ月前(2024年は7月20日リリース予定)から受験できます。

スタディングは基本的にオンラインで講座を提供していますが、合格模試に関しては、本試験と同じように紙ベースで取り組めるよう、PDFファイルも用意されています。

スタディングの合格模試は、オンラインで解答すれば、すぐに採点されますので、試験結果を数日間も待つ必要はありません。

また、合格模試を受験した他の受験生の平均点もレポートに表示されますから、自身の得点がどこに位置しているかをレポートにより知ることができます。

下のツイートの方は、2022年(令和4年)本試験に合格された方ですが、スタディングの模試でも合格ラインに達していますので、出題内容が本試験と比べても遜色ないことがわかります。

スタディングの社労士模試完了。

択一54点、選択33点どちらも基準点割れなし!

初めて模試で合格ラインに到達できた!けどできた感じがしないし不安だらけ。本番まで残り1ヶ月半頑張ろう!#社労士— ひー@資格勉強が趣味 (@money_no_tane) July 9, 2022

社労士M

社労士M本試験対策として合格模試を利用するのでしたら、まずはPDFファイルを印刷して本番形式で問題を解き、その後、解答をオンラインで入力することをオススメします。

【追記】ラストスパート講座【2023年合格目標】

2023年(令和5年)5月18日にリリースされた「ラストスパート講座」をご紹介します。

ラストスパート講座で受講できる講座は、次の4つです。

| 講座名 | 講義時間およびテキスト | 価格 | その他 |

| 選択式解法講座 |

| 5,500円 | 「解法講座」ですが、問題演習はありません |

| 労働安全衛生法 最後の100分講座 |

| 5,500円 | 講義のスライドとWebテストは「基本講座」から抜粋したものです |

| 労働保険徴収法 最後の100分講座 |

| 5,500円 | 講義のスライドとWebテストは「基本講座」から抜粋したものです |

| 3コースセット | 上記の講座をセットしたものです | 12,800円 |

次に、それぞれの講座の特徴をお伝えします。

選択式解法講座

選択式解法講座の講義は、「解答手法編」と「実践演習編」の2つが用意されています。

「解答手法編」は、次のような講義です。

長年の受験生が無意識にやっているような、基本的な問題の処理の仕方から解説を行います。また、応用編として全受験生に役立つ試験テクニックを伝授し、選択式突破のための武器を身に着けます。

スタディング社会保険労務士講座ホームページより引用

基本的な問題処理の仕方は、学習経験者であれば今さら学ぶ必要はありません。しかし応用編では、解法に役立つ「テクニックを伝授」してくれますから、合格基準点がなかなか超えられない方にとっては、有益な講座といえます。

「実践演習編」は、次のような講義です。

実際の過去問題を例に、テクニックをどのように活用するのか講義を行います。

スタディング社会保険労務士講座ホームページより引用

実践演習編は、労働科目と社保・常識科目の2回に分かれていますので、解答手法編で学んだ知識を試験科目ごとに活かすことができるのが特徴です。

直前期になっても、選択式対策が不安な方には、この選択式解法講座をオススメします。

選択式解法講座の詳細・お申し込みはこちらをクリックしてください

最後の100分講座

最後の100分講座の特徴について、スタディングは次のように謳っています。

暗記勝負の2科目を100分で総まくり!

「試験直前の限られた時間で早苗講師が復習するとしたら?」

をテーマに、もう一度見直しておきたい箇所を短時間で総ざらいします。

スタディング社会保険労務士講座ホームページより引用

学習経験者であれば、すでにご存じかとは思いますが、安衛法と徴収法は暗記で対応できる科目です。

しかし暗記で対応できる分、時間の経過と共に忘れやすくなります。

しかも安衛法と徴収法は学習範囲が広いため、復習にも時間がかかります。

直前期に効率的な復習するには、スクールの講師として経験豊富な早苗先生の講義が必ず役立ちます。

どのように復習すべきか悩んでいる方には、「最後の100分講座」はオススメです。

社労士M

社労士M下のリンクからスタディングに無料登録しますと、「最後の100分」で学ぶ項目をご覧になれます。

社労士ラストスパート講座の詳細・お申し込みはこちらをクリックしてください

スタディング独自のコンテンツについて

スタディングは、「難関資格がオンラインで取れる」ようにするため、利便性の高い学習コンテンツ開発に注力しています。

ここでは、スタディングが受講生に提供している独自コンテンツについて、受講生の評判を交えながらお伝えしていきます。

マイノート

スタディングが提供している「マイノート」は、受講生が講義を視聴しながら「まとめノート」をつくれる機能です。スタディングは、この「まとめノート」を「暗記ツール付きクラウド型自習ノート」と謳っています。

マイノートの特徴は次の4つです。

- 複数年度、講座、科目、テキスト、問題集を横断したノートの作成ができる。

→オンライン上で講座を視聴しながら簡単・自由に自作の「まとめ」を作ることが出来ます。講義の受講中や、スマート問題集の問題を問いた後など、気になったことや、記憶しておきたい情報はマイノートに書き留めておく事が可能です。- 講座の受講期限終了後も利用ができる。

→『マイノート』は講座の受講期限が過ぎた後も、スタディングを退会するまで無料でご利用いただけます。- レッスン画面から簡単、綺麗に、要点を押さえた『マイノート』を作ることができる。

→講座内に掲載されているテキストを簡単に『マイノート』にコピーできるため、学習中の項目の要点を素早く綺麗にまとめることができます。- ワンタッチで隠して、自由に穴埋めテストが作れる「暗記ツール」付き。

→重たいテキストや蛍光ペン、赤シートの代わりに「暗記ツール」を使用することで、無理なく用語を覚えることができます。【スタディングホームページより引用】

マイノートの特出すべき点は、WEBテキストの内容をコピーできるところです。

WEBテキストに掲載された要点のうち、覚えておきたい箇所をマイノートにコピーしていけば、簡単にまとめノートをつくることができます。

また、WEBテキストと同様に「暗記マーカー」機能がありますから、覚えたい用語や文章を隠して、選択式対策に用いることも可能です。

下のツイートは、スタディングに登録して司法試験を受験された方のものですが、マイノート機能を「スキャンの必要がなくコピペでスマホがそのままテキストになる」と高く評価しています。

#おはうかるー#スタディング 感想

【良い点】

④マイノート機能

スキャンする必要なし!!ウェブテキストをコピペすればスマホがそのままテキストになっちゃう優れもの

個人的に穴埋めチェッカー(赤ライン引くと隠れて、タップすると見えるシステム)が神がかっている…✨— ごま@勉強垢 (@goma_jyukensei) June 29, 2020

下のツイートは、弁理士講座を受講されている方のものですが、マイノート機能は趣旨問題の対策が「結構捗る」と評価されています。趣旨問題はひたすら暗記するしかないので、社労士試験の選択式対策と同様、マイノート機能が役立つのでしょう。

スタディングのマイノートは趣旨問題の対策に結構捗る pic.twitter.com/AD1cSuZwjw

— たこやき@23目標 (@takoyaki733) July 24, 2021

社労士M

社労士Mスタディングは受講終了後も、会員登録は無料継続できるので、受講中に作成したマイノートは、退会するまで利用できますね。

学習フローと学習レポート

スタディングでは、すべての登録者(無料登録者を含む)に「学習フロー」機能と「学習レポート」機能を提供しています。

学習フロー

「学習フロー」とは、受講生のスケジュールをガイドしてくれる機能のことです。

学習フローに従って講座を進めていけば、最適なスケジュールをたどることができます。

ただし「スタディング社会保険労務士講座の学習法」でもお伝えしましたが、科目ごとにリリーススケジュールがあるので、講座を早めに進めたとしても、リリースされていない科目は学習できないので注意が必要です。

下のツイートは、スタディング税理士講座を受講されている方のものですが、簿記論を集中的に学習するための「学習フロー(簿記論速習学習フロー)」を利用しています。このフローに従い学習を進めていくことで、知識の定着を図ることができるのです。

財表の理論は今覚えても絶対に忘れるから、一旦後回しにして、まずは簿記論の講座だけを進めていくことにしよう。

簿記論の講座を終わらせて、他の教材に移る

↓

並行して財表の理論も進めるスタディングの学習フローを簿記論だけに絞ってみました。#スタディング pic.twitter.com/hn2vdq5NOU

— チェン | 税理士受験生 (@chen_march7) December 21, 2021

ちなみにスタディングの社労士講座では、次の5つの学習フローが用意されています(2023年8月時点)。

- 無料体験用・学習フロー

- ミニマム専用学習フロー

- 入門講座学習フロー

- 学習フロー(反復学習プラン)

- 学習フロー(速習プラン)

- 選択式ポイント問題集学習フロー

「無料体験用・学習フロー」は、スタディングに無料登録しますと、登録後、直ちに利用できますので、スタディングの受講を検討されている方はぜひ体験してください。

学習レポート

「学習レポート」機能とは、受講生が学習した時間と学習の進捗状況を自動的に集計してくれるものです。

集計されたものは、グラフに表示されますので、学習の習慣化に役立つでしょう。

下のツイートはスタディングFP講座を受講されている方ののものですが、学習レポートにより、自身の進捗状況を視覚的に把握している様子が分かります。

スタディングの学習レポート自分がどれくらい勉強してるのか視覚的に把握出来るから自信に繋がる!社会人だと毎日勉強できるわけじゃないからありがたいな。 https://t.co/Khf17OKjb0 pic.twitter.com/S0OHIDb0FS

— くどしん@整形と資産形成 (@kudoshin_biz) August 31, 2021

下のツイートの方は、中小企業診断士と司法書士の2つの講座を受講されていますが、学習レポートには各講座の合算した学習時間も表示されます。

学習レポートは中小企業診断士試験と司法書士試験の両方を合わせたものを表示することもできるのですね。スタディングの講座とその他の時間配分を見られるのも嬉しい。勉強再開して20日目が終了しました。勉強が楽しくて他のことが疎かになってしまうのが目下の悩みです。 pic.twitter.com/HHcU7rqC0X

— そふぃあ👩🏻🏫 (@asaben_yoruben) November 14, 2022

AI実力スコア

スタディングの社会保険労務士講座では、2022年(令和4年)5月から「AI実力スコア」機能が提供されました。

AI実力スコアを利用してできることは次の3点です。

- 現在の試験得点予測をリアルタイムに把握できる

- 全受講生との比較ができる

- 苦手な科目(単元)をすぐに復習できる

「1.」は、スタディングに蓄積されている膨大な学習履歴や得点データを基にして「現在、受験した場合、どの程度得点できるのか」を予測する機能です。

試験得点の予測は「無料体験用・学習フロー」の受講生(無料登録されている受講生)であっても、履修した結果を基に一部の科目(単元)について予測されます。

下のツイートは、社労士講座で実際に表示される「AI実力スコア」の画像です。合格点(直近の本試験での合格点)に対して、今受験した場合、どの程度得点できるかがわかります。

スタディングに実装された新機能「AI実力スコア」

AI(機械学習)を活用して、個人の学習データから現在の実力をリアルタイムで確認できるらしい✨

こういうゲーム感覚で取り組めるものはとても好きです

早く合格点レベルに到達するぞー‼️#社労士試験 pic.twitter.com/wWUvCGGXPI— そーちゃん@資格勉強用 (@k_socha_study) May 14, 2022

「2.」については、過去1年間以内に学習した全受講生中、ご自身がどこに位置しているかを比較できます。

比較することで、自身のウィークポイントが把握できますし、逆に全受講生の平均を上回っていれば、モチベーションアップになるはずです。

下のツイートの方は、リリースされていない年金科目と社会一般以外の科目で、全受講生の平均を大きく上回っているのがわかります。

おはよーございます✨#スタディング のAI 実力スコア、やってみました♂️

まだ2.5科目が未実施ですが、現在のペースだと合格点には少し届かずかな

でも楽観主義者

まだ1周終わってない段階だし、上出来としよう皆様

本日も素敵な1日を〜✨#シャロ勉 #投資家さんと繋がりたい pic.twitter.com/Mv7eSUhMHA— ポイ積 純一郎23社労士受験生 (@poidumi_junichi) December 27, 2022

「3.」については、各単元ごとにAI実力スコアの平均と、自身の位置が表示されますので、苦手な単元が容易に把握できますし、復習にも役立ちます。

下のツイートの方は、AI実力スコアで勉強不足な単元を確認し、学習に取り組もうと意欲を示しています。

皆様おはようございます、今日は他資格の受験日ですので頑張ってきます。

これが終われば社労士に一本化します。

社労士の勉強はAI問題復習を行い、過去問ランドで労基を100問以上、さらにAI実力スコアで確認できる単元で勉強不足のものをやっていきます。#シャロ勉#社労士試験2023#スタディング— 正義@社労士2023受験予定 (@masa0216_jus) September 9, 2022

社労士M

社労士MAI実力スコアは、過去1年間以内に学習した全受講生との比較ができますので、相対評価の社労士試験対策としては、とても役に立つでしょう。

AI問題復習

スタディングの社労士講座では「AI実力スコア」機能につづいて、「AI問題復習」機能も提供されています。

AI問題復習とは、AIが最適なタイミングで復習すべき問題を自動的に出題する機能です。

学習開始当初は、すぐに忘れてしまう学習知識ですが、復習を繰り返すことにより、次第に覚えていくようになります。

こうした特性を踏まえてAIが、問題解答履歴から「理解度」を集計し、最適な復習スケジュールを組むのが「AI問題復習」という機能です。

この機能を利用すれば、AIにより「今日復習すべき問題」が出題されますから、理解度を高めることができるでしょう。

ちなみに「AI問題復習」の仕組みについて、スタディングは次のように解説しています。

AI問題復習では、受講者ごと、問題ごとに「理解度」という数値を持ちます。受講者が問題を正解するたびに理解度が増え、理解度が大きくなるにつれ、次回の出題間隔が長くなります。また、問題を間違えると、理解度が減り、次回の出題間隔が短くなります。つまり、理解度が低い問題、間違った問題を、短い間隔で出題することにより、苦手な問題でも覚えることができます。

さらに、受講者が正解した場合、その問題が「簡単」と感じた場合は、理解度を大きく上昇させることで次の出題間隔を長くします。これによって、簡単な問題に時間を使わなくてよくなるので学習が効率化します。

逆に、受講者が正解した場合でも、その問題が「難しい」と感じた場合は、理解度の上昇を少なくすることで出題間隔を普段よりも短めにします。そうすることで、復習頻度と回数が増えるため、苦手な問題でも着実に覚えることができます。

スタディングホームページより引用

下のツイートの方は、AI問題復習機能を利用することで、正答率の悪い問題が定期的にあがってきて(出題されて)、かつ講義ページとリンクしているから復習しやすいと評価されています。

STUDYingのAI問題復習機能、かなりお気に入り。正答率が悪い問題は定期的に演習にあがってくるし、講義ページとリンクしてるから復習もしやすい。

ここの人は大原推しばっかだから、知らない人多いんだろうな。#社労士試験— 紫犬@2023社労士試験合格目標 (@goukaku_reiwa05) November 19, 2022

ただし、学習を始めた当初は理解不足の問題は多々ありますので、AIによる出題数も多くなります。そこで「問題数の制限」を設定して、出題数を適切な数にします。

下のツイートの方は、AI問題復習による出題数が多いため、上限設定をおこなっています。

#studying AI問題復習の問題数が多すぎて困ってたら設定から上限数変更できた 初回の講義聞きながら毎日100問は無理やわ。 pic.twitter.com/xbPiuCzlfV

— みにまる@FP &IT導入サポート (@minimalgblog) November 5, 2022

AI学習プラン機能

「AI学習プラン機能」とは、受講生の入力したデータ(学習可能時間や学習経験など)に基づいて、AIが最適な学習計画を作成する機能となっています。

この機能を端的にいいますと、下記のようなものです。

AI学習プラン機能では、大量の受講者の学習履歴データをAIで分析し、受講者の学習可能時間や現在の実力診断(実力診断テストの結果)を考慮して試験の予測得点(AI試験スコア)をシミュレーションし、AI試験スコアが最も高くなる学習プランを生成します。

実力診断テストを行うと、結果が表示されます。科目ごとに、スコア・順位・偏差値と判定がレポート形式で確認できます。これらを元に学習プランが作成されます。

スタディング社労士講座ホームページより引用

プラン作成の流れは次のようなものです。

学習経験・学習方針などの質問を入力

↓

実力診断テストの実施

↓

学習プランが提案される

この機能は、AIが他の受講生の学習履歴データを加味してプランを提案しますので、相対評価の社労士試験対策には打って付けといえるでしょう。

このAI学習プランについては、私のnoteにおいても考察しています(無料記事です)。

ちなみにこの機能を「いつ何をどのくらい勉強すればいいのか決められない方」は重宝すると評価されている方がいます。

スタディングhttps://t.co/OPC0mroy3F

AI学習プラン機能がすごい……。

自分が学習に割ける時間や、実用診断のプチ試験を解答して入力していくと、自動的に学習スケジュールとそれを実行した際の合格可能性まで予測してくれる。

いつ何をどのくらい勉強すればいいのか自分で決められない人は重宝! pic.twitter.com/XInqksvrFF

— (@usamimix) February 26, 2022

学習Q&Aサービス

スタディング社会保険労務士講座では、有料コースの受講生限定で、「学習Q&Aサービス」が利用できます

。

「学習Q&Aサービス」は、主に次のような受講生にオススメです。

- 学習上の疑問を講師に質問したい方

- 疑問点を自分で調べるのが苦手な方

- 勉強法について相談したい方

質問は「マイページ」からおこない、原則7日以内に社労士資格を持つ専門の講師から回答されます。

ただし質問に際しては、1枚(1回)1,500円の「Q&Aチケット」を購入しなければなりません。

フルの受講生には、受講開始時に30枚(30回)のチケットが付いていますから、30回に達するまでは購入せずに講師へ質問することができます。

ちなみに「質問等のサポートは必要ではないから」という理由でスタディングを選んだという受講生(下のツイートの方)もいます。

社労士。フォーサイト、アガルートと使ってきて。次はスタディング合格コースに申し込みました。

理由

・普通の講義動画だけでいい。横断や改正もついてよきで安価。

・質問等のサポートいらない。

・他社のyoutube配信がいいからこそ、他社にお金を出す必要がない。

・初スタディングだから。— はいあぞ@6週れんぞくシケン中2/22〜4/1 (@wvhaship) January 2, 2021

学習Q&Aサービスには、受講生から頂いた質問と、それに対する回答を「過去のQ&A」として掲載しており、有料コースの受講生であればマイページからご覧になることができます(AI検索にも対応しています)。

社労士M

社労士M過去に、他の受講生が質問した「過去のQ&A」もご覧になれますので、質問をすることが少ない方は、学習Q&Aを利用しなくても過去のQ&Aだけで疑問が解決するかもしれませんね。

スタディング社会保険労務士講座の受講生合格者数

スタディングの社会保険労務士講座では、合格率は公表されていませんが「合格者の声」から合格者数をカウントすることができます。

この「合格者の声」に掲載されている人数ですが、合格者数の実数(全合格者数)に限りなく近いと思われます。

なぜならば、スタディングの合格者特典として合格お祝い金10,000円が進呈されるのですが、その条件は

受講開始後の合格発表後に、アンケート及び合格体験談をご記入頂いた方

と極めて簡単なものとなっているからです。

しかも「合格者の声」に掲載される方の氏名は、イニシャルなどでも構わない上

といった字数の少ない体験談でも掲載されているので、ほとんどの受講生が合格体験談を躊躇うことなく提出しているでしょう。

この「合格者の声」に掲載されている人数を確認したところ、次の人数となりました。

| 令和2年社労士試験受講生合格者数 | 19人+α |

| 令和3年社労士試験受講生合格者数 | 66人+α |

| 令和4年社労士試験受講生合格者数 | 65人+α |

| 令和5年社労士試験受講生合格者数 | 145人+α |

| 合計 | 295+α |

令和5年社労士試験の受講生合格数は、前年の65人から大幅に増え145人となっています。

運営コストをカットして受講料を安価に抑えているのに、これだけの合格者を輩出できるのは、早苗先生の講義とAIを駆使した学習ツールが充実しているからでしょう。

それだけではなく、過去50年の出題実績を精緻に分析したカリキュラムが、受講生のレベルを高めているのです。

オンラインでの学習に抵抗がない方には、開講以来150人の合格者数を誇り、受講料も安価のスタディング社会保険労務士講座を強くおすすめします。

コメント