※当サイトは、アフィリエイト広告を利用しています

社員を雇う時に「労働条件」を示すことは知っていますが、テレワーカーとして雇った社員には、労働条件をどのように示せばよいのでしょうか?

現在の医療現場は、コロナ禍で業務量が増えているのですが、契約期間のある非常勤に対して、その時の状況で更新するか否かについて、どのように労働条件を明示すればよいのですか?

社労士M

社労士M今回の記事では、このような質問・疑問に対して現役社労士である私がお答えします。

✔今回の記事でわかること

- 明示すべき労働条件について

- テレワーカーとして新たに雇用した労働者への労働条件の明示について

- 期間の定めがある契約を更新する場合の基準について

- リスクを軽減させる明示の方法

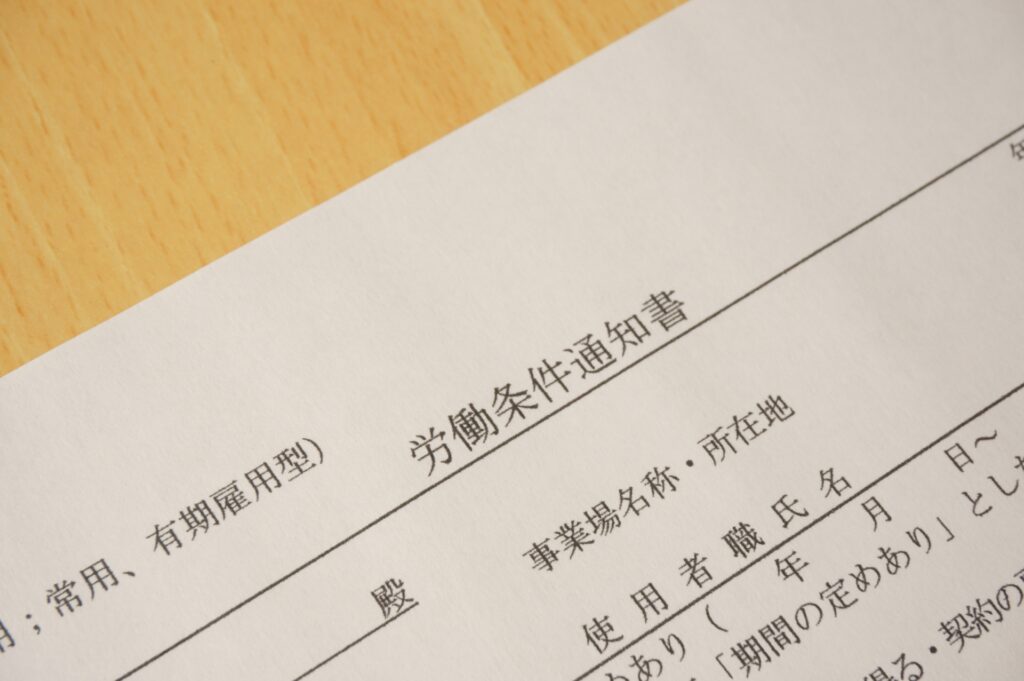

労働条件の明示について

使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。

労働基準法15条1項では、労働契約を締結する際に、労働者に対して労働条件を示すよう規定されています。

そこで今回の記事では、明示すべき事項と方法について、わかりやすくお伝えします。

本記事を担当している私の紹介

社労士M

社労士M私が今回の記事を書きました。

名前:社労士M

経歴:平成26年(2014年)に「特定社労士」を社会保険労務士名簿へ付記して、労使紛争の解決に取り組んでいます。

「特定社労士」とは、個別労働紛争における代理人としての業務が認められた社労士のことです。

現在は、都道府県社労士会の判例研究会や労働紛争研究会などの研究団体に所属して、労務管理に関する書籍執筆にも参加しています。

現在までに、セミナー講師や書籍執筆等の研鑽を積んできましたので、読者の方々へ有益な情報を提供できると自負しております。

明示すべき労働条件

労働基準法15条1項に関連した、労働基準法施行規則5条では、労働条件の明示の具体的な範囲と方法(書面の交付が必要か否か)について定めています。

下の画像は「労働基準法の基礎知識」(厚生労働省 令和2年3月)より抜粋したものです。労働基準法施行規則5条について分かりやすく解説されていますから、ぜひ参考にしてください。

ちなみに労働条件を明示する際に、一定の項目については「書面」で交付しなければなりませんが、交付する「書面」にはFAX・電子メール・SNS等が平成31年4月より含まれましたので、そのことについては後で詳しく解説します。

テレワーカーとして契約した労働者への労働条件の明示

通達(平成11年1月29日基発第45号)では、労働契約の締結に際して雇入れ直後の就業の場所を明示することとされています。

昨今のコロナ禍により、テレワーカーを採用する会社も増えていますが、テレワーカーにも当然、就労に際して勤務する場所(自宅なのか、サテライトオフィスなのか)を明示しなければなりません。

尚、すでに雇用している労働者には、あらためてテレワーカーとして労働契約を締結する必要はありませんし、労働条件も明示する必要もありません。

テレワークに伴う費用の負担

すでに雇用している労働者には、労働条件を明示する必要はありませんが、テレワークに伴う費用の負担が労働者に生じる場合、就業規則にその旨の規定が必要となります。

その根拠としては、労働基準法89条5項には次の規定があるからです。

社労士M

社労士M例えば、通信回線費や水道光熱費、さらにはサテライトオフィスの使用料などは、個人使用と業務使用の切り分けが困難ですから、その費用について個人負担とするのか、または定額の手当として支給するのか、あらかじめ規則に定めておく必要があります。

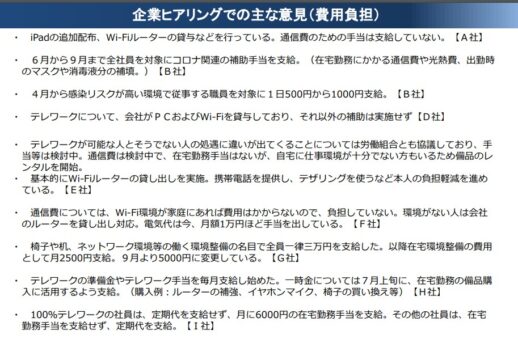

下の図は、令和2年(2020年)に厚生労働省がおこなった企業ヒアリングでの費用負担に関する主な意見です。就業規則に費用負担を定める際の参考にしてください。

テレワークに関してお悩みの経営者は、下のリンクから労働問題に強い弁護士・社労士を探して相談してみましょう。全国約1,600事務所の相談窓口検索サイトの「相談サポート」

労働者が希望した場合は、労働条件をFAX・電子メール・SNSで明示する

下の画像(厚生労働省 平成31年2月)のとおり平成31年4月から、労働者が希望した場合、労働条件をFAX・電子メール・SNS等で明示することができます。

この方法ならば、労働条件を明示した年月日と時間が記録されるので「言った言わない」を防ぐ効果が期待できます。

社労士M

社労士M労働条件を示さなかったことで、大きなトラブルにならないよう、SNS等のメッセージでも構わないので、労働者に希望の有無を確認した上、希望した場合は直ちに明示すべき労働条件を送信しましょう。

期間の定めがある契約を更新する場合の基準について

必ず明示しなければならないことのうち、期間の定めがある契約(有期労働契約)に関しては、使用者と労働者との紛争を未然に防止するため、「使用者が講ずべき労働契約の期間の満了に係る通知に関する事項その他必要な事項についての基準」を厚生労働大臣が定めることができる旨、労働基準法14条2項で規定しています。

更に通達(平成15年10月22日基発第1022001号)によって、雇止めに関する基準も定められています。

通達では「更新の有無」については、次の項目を明示することとしています。

- 自動的に更新する

- 更新する場合があり得る

- 契約の更新はしない

また「判断の基準」については、次の判断基準を明示することとしています。

- 契約期間満了時の業務量により判断する

- 労働者の勤務成績・態度により判断する

- 労働者の能力により判断する

- 会社の経営状況により判断する

- 従事している業務の進捗状況により判断する

社労士M

社労士M更新の有無において「更新する場合があり得る」とした場合、契約更新時の判断基準をしっかり明示しないと、その後大きなトラブルとなる可能性があります。非常勤等の有期労働契約者に対しては、上記の基準を必ず明示しておきましょう。

リスクを軽減させる明示の方法

労働基準法では、一部の労働条件について、書面での明示は義務づけられていません。しかし、労使間の紛争を未然に防止する観点から、できるだけ書面で明示しておくべきでしょう。

労使紛争の多くは、労働契約の内容が不明確であるゆえに発生しています。

例えば「昇給」に関して、使用者は労働契約締結時に、定期昇給があることを明示していないのに、労働者は定期昇給がある旨を明示されたと主張することがあります。

こうした「言った言わない」を防ぐために、労働条件は書面化して明示すべきです。

また労働基準法では、労働条件は使用者から明示することのみを要求していますが、紛争防止の観点から、労働条件そのものを「雇用契約書」にしておくべきです。これより使用者・労働者の双方が労働契約の内容について合意する形を取ります。

雇用契約書は、使用者と労働者との合意内容を証明しますので、労働条件に関するトラブルの未然防止に資する効果がありますし、使用者にとっては紛争リスクを低減させる効果があるのです。

雇用契約書の作成に関して、専門家のサポートが必要な方は、下のリンクから労働問題に強い弁護士や社労士に相談してみましょう。全国約1,600事務所の相談窓口検索サイトの「相談サポート」

まとめ

労働基準法に規定された必要事項だけを明示すれば、会社は法律違反にはなりませんが、労使間の紛争防止のため、さらには労働者の定着率向上のためにも、法に規定していないような細かい労働条件も示しつつ、労働者に納得して就労してもらうように努めていきましょう。

コメント